El capitalismo, además de un sistema económico y político, es un régimen estético: tiene que ver con un modo de cristalizar la belleza; de construir, proponer, apropiarse y divulgar una determinada plasticidad del mundo. Es lo que los teóricos de la Escuela de Frankfurt denominaron «industria cultural». El poder de legitimación del capitalismo, su gran golpe de efecto, su inquebrantable perennidad, reside en una potencia mucho más sutil que la mera coerción o su indiscutible violencia: el hálito del capitalismo radica precisamente en su potestad de imaginar; es decir, en su capacidad para generar, publicitar e intercambiar un catálogo de formas e imágenes de la existencia que los sujetos, en vistas a alcanzar una quimérica realización, interiorizamos y nos afanamos febrilmente en conquistar.

Vivir en un régimen capitalista es, entre otras muchas cosas, vivir en la promesa de materialización de determinadas imágenes a través del acceso a determinados objetos, sujetos o experiencias. Por ello, el «peligro» del capitalismo, su pujanza, no reside simplemente en que a todo le ponga un precio, en que cada aspecto de la vida quede mercantilizado –tal y como se está debatiendo actualmente, por ejemplo, con la gestación subrogada o se analiza con detalle en el premiado libro de Michael Sandel Lo que el dinero no puede comprar–. No. Se trata de que, con anterioridad a la mercantilización de la vida, el capitalismo ha formalizado la realidad circunscribiendo imaginarios dispuestos para su consumo.

La estética capitalista: una empresa de traducción

El capitalismo –como señaló la Escuela de Frankfurt – es una consecuencia bastarda de la razón moderna, de su voluntad de especificación o «enciclopedización» del mundo1. La estética capitalista trata persistentemente de volcar la indeterminación de la existencia en un repositorio de modos de representación, pues sólo aquello que tiene forma es susceptible de ser convertido en objeto de conocimiento e intercambio. Es decir, no se puede vender o conocer la maternidad o paternidad como tales, son una suerte de patrimonio inmaterial de lo humano, de ideas platónicas, pero sí se puede dar curso económico a algunas de sus expresiones materiales si se acota y define el concepto de maternidad hasta transformarlo en una mercancía catalogable del tipo«maternidad gestante=inseminación-período de gestación-parto».

Pero, precisamente, también la idea de Estado de Derecho, y no sólo la economía, se rige por este principio de acotación, de formalización, de imaginación. La posibilidad de establecer leyes nos habla de la necesidad de determinar con la mayor precisión posible la realidad hasta poder abordarla como imagen, producto, copia, representación, estructura. Por ejemplo, no existe la violación en abstracto, sino que, para que se pueda legislar y condenar según los principios del Derecho apotético propio del Estado moderno, el concepto de sexo y su licitud tiene que quedar acotado, definido, tipificado al extremo en el Código Penal. He ahí la contradicción insalvable entre modernidad y capitalismo: lo que no tiene representación o formalización no es que no tenga existencia, es que, principalmente, no tiene existencia para el Estado, lo cual es aún más grave dentro del principio de realidad. Es decir, lo inefable no se puede comprar o vender dentro del sistema económico, pero tampoco tiene derechos u obligaciones legales. Lo que no es susceptible de ser imaginado o representado queda a la completa intemperie: al margen de la economía, pero también al margen del amparo de las leyes.

En jerga filosófica diríase que la estética capitalista funciona como un régimen materialista y hermenéutico: lo que realiza constantemente es un ejercicio de traducción e interpretación, transcribiendo lo irrepresentable en imagen: lo sublime en bello (Kant), lo dionisíaco en apolíneo (Nietzsche), el aura en fetiche (Benjamin). Es decir, la operación capitalista o moderna por antonomasia es ontolingüística: se trata de la conversión y derivación de un régimen intangible e irrepresentable de fuerzas y pulsiones (por ejemplo, la glorificada experiencia del orgasmo) en un recetario (comercializable, pero también legislable) que contenga el vocabulario, normas y prácticas que, supuestamente, nos permitirán acceder a esta experiencia pulsional o fuerza dentro de un marco social (el debate sobre legalidad de la prostitución, la necesidad de corregir el Código Penal para dirimir con meridiana claridad la diferencia entre abuso sexual y violación –si es que, acaso, tal distinción ha de existir–; la cuestión de la mayoría de edad del consentimiento sexual; el capitalismo rosa de los cuartos oscuros; la difusión online de contenidos pornográficos; etc.).

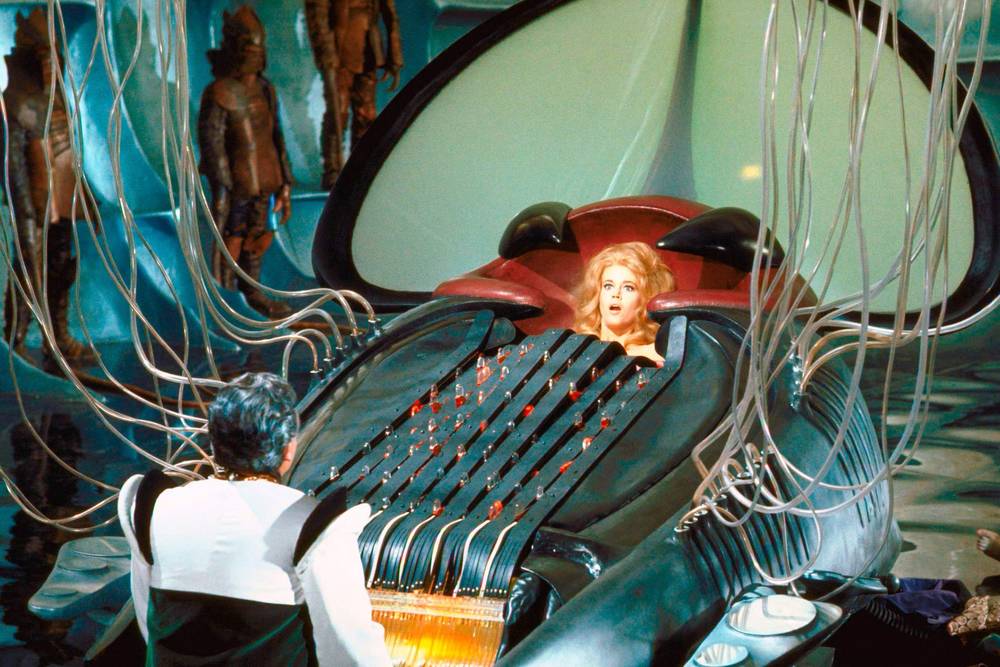

Jane Fonda en la Máquina del Exceso de la película Barbarella (Roger Vadim, 1968)

Capitalismo y sacralidad

El fetiche es principalmente un dique de contención ante la locura, ante lo que María Zambrano denominaba en El hombre y lo divino (1955) «lo sagrado». El capitalismo puede entenderse, por ello, como una expresión de religiosidad: el ser humano, si bien no puede apresarlo, tampoco puede prescindir de lo sagrado o inefable, y trata constantemente de emplazarlo, fijarlo, secularizarlo en el mundo en objetos, experiencias y modos de representación. El capitalismo hace uso de la necesidad humana de lo totémico. A un nivel de estructura estética, aunque resulte controvertido, serían, pues, equiparables experiencias tan dispares como rezar ante la escultura de un santo (teología religiosa), hacer cola para entrar en un Primark que se inaugura (teología consumista), permanecer con silencio reverencial en un congreso escuchando a un prestigioso catedrático o al intelectual de moda del momento (teología académica), o acudir en estado de hiperventilación revolucionaria al mitin de un partido (teología política). Todas estas experiencias son desplazamientos semánticos de lo inefable.

Fotograma de Un tranvía llamado deseo (Elias Kazan, 1951) con Marlon Brando y Vivien Leigh

En este proceso de traducción de lo sagrado, la estética capitalista resuelve la indeterminación de la realidad a través de una propuesta de escenografías de la existencia. Acudamos a algunos ejemplos cinematográficos. El poder, como esencia abstracta, es inalcanzable por intangible; lo único a lo que el ser humano puede aspirar es a la realización de determinadas representaciones del poder, a formas concretas de materialización de la autoridad como pueden ser la arrogante y ridícula puesta en escena del profesor Unrath ante sus alumnos en El ángel azul (Joseph von Sternberg, 1930), el despampanante striptease de Sophia Loren ante Marcello Mastroianni en Ayer, hoy y mañana (Vittorio De Sica, 1963) o la convicción de Barbara Streisand para defenderse en un juicio por asesinato en Loca (Martin Ritt, 1987). Ningún ser humano puede conquistar el amor o la pasión en sí, son abstracciones inaccesibles; lo único que la realidad nos puede ofrecer son determinadas materializaciones culturales de lo que lo sofocante, lo tierno o lo cómplice pueden llegar a significar: escenas como el progresivo acercamiento entre Marianne Faithfull y Miki Manojlovic en la singular trama de Irina Palm (Sam Garbarski, 2007), el tórrido encontronazo entre Harrison Ford y Sean Young en Blade Runner (Ridley Scott, 1982), el afilado duelo dialéctico entre Julie Andrews y James Garner en ¿Victor o Victoria? (Blake Edwards, 1982) o el porte chulesco y grosero de Marlon Brando ante una encendida Vivien Leigh en Un tranvía llamado deseo (Elia Kazan, 1951).

Nadie sabe qué significa la idea de libertad, pero nos imaginamos la práctica de la autodeterminación en representaciones como el suicidio de Geena Davis y Susan Sarandon en Thelma y Louise (Ridley Scott, 1991), la voluntad inquebrantable de Charlton Heston en Ben-Hur (William Wyler, 1959), la difícil decisión, contra sus más profundas convicciones politicas, del personaje que interpreta Gary Lewis en Billy Elliot (Stephen Daldry, 2000), o el desconcertante e inclasificable baile de Marlon Brando y Maria Schneider en El último tango en París (Bernardo Bertolucci, 1972). El capitalismo es, pues, una incesante máquina de producción de imaginarios, de conversión y traducción de deseos informes e ideas platónicas a situaciones concretas, perfectamente definidas, dispuestas para su realización, persecución y consumo. Pero, ¿acaso puede pensarse una antropología de lo humano que esté más allá de esta fetichista e insatisfactoria conquista de imaginarios?

Sade y la estética del poder

La conciencia de este callejón sin salida es lo que nos enseñó el Marqués de Sade a aquellos que, ingenuos, nos adentramos en su obra buscando un mero pasatiempo licencioso. Principalmente en La filosofía en el tocador (1795), disimuladas en la confusión acrobática de la orgía, Sade columbraba al menos dos ideas cáusticas sobre el significado del poder, las cuales conminan a todo aprendiz del libertinaje a vivir instalado en un permanente estado de sospecha, no sólo frente a las estructuras dominantes sino también frente a cualquier proyecto emancipatorio respecto a las mismas2.

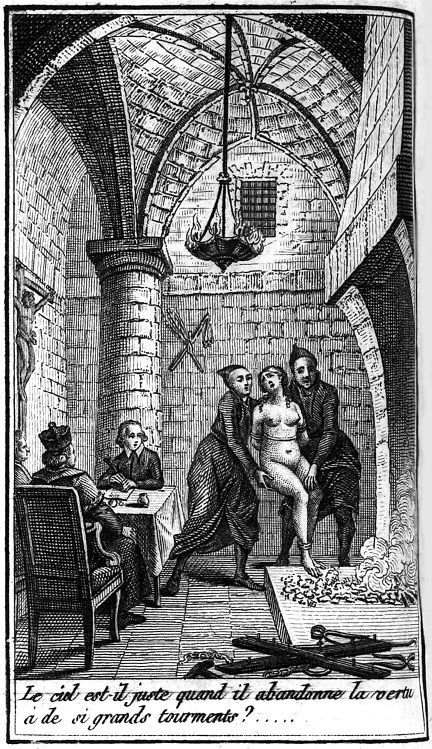

Anónimo (1795), ilustración para la novela Historia de Aline y Valcour del Marqués de Sade

En primer lugar, Sade nos previene de tipos como él mismo, advirtiéndonos con su obra teatral de aquello que debemos evitar a toda costa para no acabar convirtiéndonos en tontos útiles de algún iluminado que se ofrezca a salvarnos de una existencia subyugada. Sade nos enseña a desconfiar de los maestros de cualquier revolución, quienes, como el sádico pero cautivador Dolmancé, nos brindan un camino de liberación a costa de plegarnos a una progresiva escalada de pruebas de perfeccionamiento basadas en la confianza ciega en un líder, quien de antemano habría ya vislumbrado lo que la soberanía y autonomía del sujeto y la comunidad significan. Las fantasías emancipatorias, si bien pueden llegar a ser tremendamente entretenidas, joviales y procaces –tal y como nos muestra el relato sadeano–, sólo servirían para mantener una (muy satisfactoria) minoría de edad de los aprendices y, principalmente, refrendar el poder del amo. Con sus crudas metáforas Sade desmaquilla los idealismos, situándonos a los sujetos políticos –en este caso, a las mujeres– en el incómodo escenario del realismo político. Nadie puede brindarnos el paraíso, todo supuesto mentor emancipador no esconde más que a un insufrible tirano –nos revela un incisivo Sade–.

Esta mordaz desconfianza hacia los visionarios se debe a la segunda idea que presenta este controvertido escritor. A través de su ocurrente despliegue de versatilidad carnal en La filosofía en el tocador, Sade no se limita a anticipar en la literatura la creación de una semántica sexual (la del libro Psychopathia Sexualis del psiquiatra Krafft-Ebing en 1886), sino que nos descubre una operación estética fundamental sobre el significado del poder: que el amo no es sólo quien ostenta una autoridad fáctica, sino principalmente quien tiene la capacidad para producir y brindar imágenes cautivadoras a sus súbditos. Amo es quien tiene la potestad de imaginar y, con ello, de seducir. Sade nos enseña a desconfiar de todo aquel que, como el maestro Dolmancé, se arroga la supremacía pedagógica de dar forma al placer y al deseo humanos, constituyendo un mito de perfeccionamiento que ha de conducir a la emancipación no sólo sexual sino principalmente política de los discípulos –en este caso la alumna adolescente Eugene–. Fuera de la caverna no hay nada, nos confiesa Sade con el desarrollo entrelíneas de este relato. Por eso, todo redentor regresa a la cueva tras haber, supuestamente, vislumbrado la luz del sol: porque no hay ningún afuera utópico, se aburre soberanamente y necesita incautos a los que venderle su febril imaginario. Las cabriolas erótico-políticas de Dolmancé sólo pueden cautivar e impresionar a una virginal Eugene: un igual, es decir, quien ya tiene el mismo grado de desfachatez que el maestro, simplemente lo ignoraría.

Amo es, pues, quien se atribuye el poder de traducir el ingobernable erotismo en declinable racionalidad pornográfica. Amo es quien es capaz de generar e imponer un catálogo de imaginarios a cumplir, realizar y cultivar por los aprendices con vistas a convertirse en sujetos autónomos, libres, emancipados, exitosos o realizados. Amo es quien da forma y pone nombre a los sueños. Amo es quien consigue traducir las amorfas pulsiones en definidas mercancías, deseos y proyectos. Esclavo es quien, por el contrario, crédulo y expropiado de capital simbólico, los persigue. «¡Usted es un monstruo!»1, le espeta a mitad de la obra la escandalizada discípula al preceptor Dolmancé. Pero Eugene, al mismo tiempo, sabe que todo está perdido, que a partir de entonces vivirá en el fango, pues se encuentra ya irremediablemente intoxicada del acedado modo sadeano de comprensión del mundo: «¡Ah, tal fantasía ya está en mi corazón!»2, acaba confesando Eugene.

Calidez del deseo, frialdad de la mercancía

La fuerza del fetiche se sostiene sobre una ambigüedad demoledoramente atractiva. Esta consiste en la tensión perfecta entre cercanía y distancia que tan soberbiamente encarnó el mito cinematográfico de la mujer fatal: el fetiche contiene la calidez del deseo pero se ofrece, sin embargo, sólo desde la frialdad de la mercancía. El fetiche es lo suficientemente tentador para resultar atractivo, mantener nuestra atención, seducirnos, pero no ha de resultar ni demasiado amenazante como para acabar ahuyentándonos, ni tampoco demasiado accesible como para llegar a aburrirnos. El fetiche es un cautivador malabarismo estético: se deja disfrutar, pero no se deja poseer; se insinúa, pero no se muestra; se exhibe, pero permanece al mismo tiempo inaccesible. La palabra que mejor define este perenne estado de suspense erótico que provoca la presencia del fetiche es el concepto de «glamour» o «flavour», característico del cine americano de los años 40 y 50.

Para explicar esta tensión taumatúrgica del fetiche el filósofo berlinés Walter Benjamin, en la década de 1930, propuso una comprensión inseparable de este fenómeno con la evolución de la técnica fotográfica, la cual hizo aparición en el primer tercio del siglo XIX. Su análisis nos permite entender el ávido latido que impulsa el corazón capitalista: se trata del infructuoso intento de fijar y retener cálidos instantes de vida a través de su conservación en gélidas imágenes o formas; del insensato empeño en contener, retener y volcar la vida en una página de Instagram, en un libro, en un gif, en una definición, en una obra de arte, en un tweet, en un texto como el que ustedes leen ahora mismo. Son esa necesidad y voluntad por fijar, expresar y formalizar el carácter inasible y fugaz de la existencia, el empeño en conservar de algún modo el colorido o aroma (flavour) de la vida, su «aura» que decía Benjamin, aquello que nos hace inevitables cómplices de la codiciosa pero imponentemente seductora estética capitalista.

El poderío del fetiche es imbatible. Nos hallamos ante la canalla argucia del trilero: el sujeto persigue el objeto porque cree que este es capaz de contener y ofrecerle el deseo; persigue la forma con la vana esperanza de que se le revele y pueda apoderarse, experimentar y conservar lo intangible; compra el objeto tratando de adueñarse del imaginario. Pero, una vez rota la perfecta tensión entre distancia y cercanía, entre calidez e impasibilidad, el desenlace de la posesión del fetiche es siempre trágico: el espejismo se deshace. Así lo confirmó la dramática vida amorosa de Rita Hayworth: «Los hombres que conozco se acuestan con Gilda, pero se levantan conmigo» –confesaba apesadumbrada–. Igualmente, y que me perdone este bronco símil mi admirada Margarita Cansino, nosotros creemos estar comprando en Ikea la «República Independiente de tu Casa» y, al día siguiente, simplemente nos levantamos con unos cuantos trastos ocupando un lugar en la morada. ¡Menudo fraude!

Pero la culpa no es del cine: el ser humano transige y alienta esta decepcionante trampa que se materializa en el fetiche. Todos somos cómplices de la estética capitalista. No somos menores de edad estéticos, simplemente nos hacemos los locos, como si no nos enteráramos de qué va la cosa cuando nos encontramos, cada uno, seducidos e impávidos ante nuestros respectivos fetiches. Pero, ¿quién quiere renunciar a poder ser un amo, a tener potestad de imaginar y, así, de cuando en cuando, pasar con Gilda una noche frívola en el Olimpo? A la mañana siguiente, aún tendremos la desfachatez de echarle la culpa a Mame, chicos, echarle la culpa a Mame. Decía Novalis: «Un hombre consiguió quitar el velo a la diosa de Sais. ¿Sabéis que vio? Maravilla de maravillas: se vio a sí mismo».

* Imagen de portada: Margarita Cansino alias Rita Hayword en la película Gilda (1946), dirigida por Charles Vidor