DON DRAPER: Has presentado como un hombre.

Ahora, actúa como si lo fueras.

PEGGY OLSON: Quiero cinco dólares más a la semana.

1.

Joan pasea sinuosa entre las mesas repartidas en las amplias oficinas publicitarias situadas en el Nueva York de los años sesenta. La vista no sabe si pararse en la cadera pendular que va de derecha a izquierda, en la delantera pálida y generosamente descubierta por el vestido verde y ceñido, en el moño elevado y pelirrojo, en la onda sobre la ceja derecha, en los ojos gatunos y delineados, en los labios carnosos, en los pies que avanzan en línea recta sobre los tacones afilados. No necesita mirar al suelo para doblar la esquina: se sabe en terreno conocido. Ella también se ha observado a sí misma en el espejo esta mañana, y ha decidido, mientras estampaba el carmín en el tramo derecho del labio superior, qué cartas iba a utilizar hoy para poner el mundo a su favor.

Peggy no pasea: se dirige sin dilación hacia su mesa y se sienta rápido tras la máquina de escribir, sujetándose con las manos la parte posterior de la falda para que no se arrugue contra la silla. La interrumpen numerosas veces mientras teclea; ella levanta la vista y, sin cambiar el gesto, despeja –como un tenista que lanza lejos la pelota–, un comentario sobre su aspecto, otro sobre el aspecto de alguna secretaria, quizá nueva, y un último sobre la vida sexual de su interlocutor. A Peggy le cierra el cuello redondeado de la blusa un delicado pañuelo amarillo. Lo ha anudado esta mañana con suavidad, mirándose al espejo de arriba abajo, la falda roja, la blusa bien planchada, visualizándose triunfante en esa reunión que le espera a media mañana.

Betty llega a la entrada del edificio ondeando su esponjosa melena rubia y se presenta como la señora Draper. Atraviesa las mesas como una novia va hacia el altar: despacio, dejándose observar. El vuelo del vestido crea una burbuja espacial que la aleja del mundo exterior, y los guantes blancos corroboran que ella es demasiado pulcra como para tocar nada. Esta mañana, frente al espejo, se ha colocado la diadema y se ha sonreído, con esa sonrisa de niña de cuatro años que no tiene nada que ofrecer, sino candor. Betty Draper en camisón empuñando un rifle con un pitillo en la boca. Betty Draper dejando de ser la señora Draper. Betty Draper ahora mismo, sonriendo pueril a su esposo y fijándose con rubor en la mirada indiscreta de las secretarias posándose en las flores de su vestido.

Fotograma de la serie Mad Men. Betty con su rifle.

2.

Resulta inverosímil que Mad Men haya sufrido críticas por ser una serie sexista, machista o misógina, pero basta un rápido vistazo en internet para comprobar que así ha sido, especialmente en el mundo anglófono. Este tipo de crítica se hizo en el auge mediático de la serie, cuando gozaba de un potente lugar en los medios de comunicación e incluso en la academia, como apuntaba Elvira Lindo en un artículo sobre la estética y neoyorquina serie. Estas críticas sorprenden por su sencillez –¿no es, acaso, evidente que lo machista es la época en que transcurre la acción, y no la acción misma?–, pero también porque viene acompañada de loas y alabanzas desde el prisma feminista a otras series, con Juego de Tronos a la cabeza. De nuevo, una búsqueda veloz y Google nos devuelve innumerables artículos, vídeos y listas explicándonos por qué Game of Thrones es la serie feminista que todos estábamos esperando.

Sabemos que las redes hacen ruido e invitan a la opinión precipitada, pero ni el periodismo ni el mundo académico deberían verse contagiados de esa perniciosa inmediatez. Volvamos, entonces, a nuestro análisis.

Arya Stark en Juego de Tronos.

3.

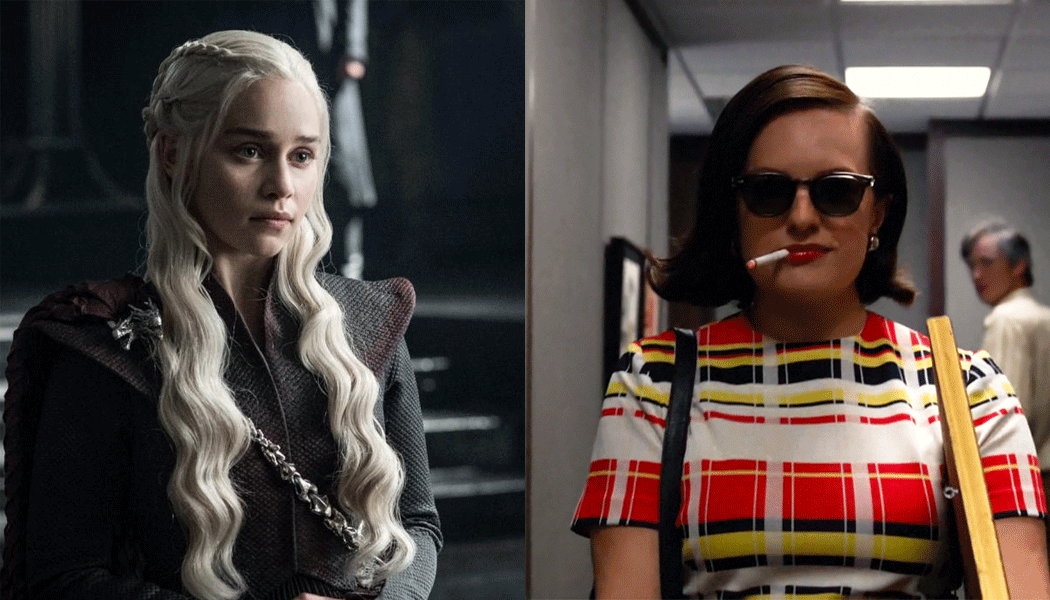

Daenerys aparece y se soluciona todo. Ella simplemente aparece, con su pelo de Barbie y su biquini de princesa guerrera, y los pueblos se liberan y los guerreros se enamoran y los dragones rugen. Daenerys, escoltada por los United Colors of Benetton, rechazando hombres por doquier y ganando por sistema, como Superman o Venus o las Supernenas. Daenerys es ante todo madre (of dragons), amante y bella, y mira al horizonte con serena firmeza, porque siempre sabe lo que piensa y lo que va a hacer, sustentando su legitimidad en su pegadiza retahíla interminable de apellidos.

Arya salta, se escabulle, se esconde, se disfraza. Huérfana y osada, es la niña valiente de los cuentos. Es Mulán, Hermione Granger y Pippi Långstrump. Pelea y se viste como un chico. A veces está despeinada, sucia o arañada, pero no importa, porque todavía es una niña y puede ser tosca: no tiene aún que cumplir con la ardua tarea de ser deseable todo el tiempo. Es, de momento, la niña que juega al fútbol en el recreo del cole y que no se siente bien entre las otras niñas, porque son unas cursis.

Cersei no se mueve, no se inmuta, no parpadea, y deja que las cosas, calculadas meticulosamente por ella, estallen esplendorosamente a sus espaldas. Cersei es una estatua de piedra, una bruja de cuento, una Maléfica sin cuervo pero con sicarios. Con sus túnicas y sus trenzas –o, mejor aún, su pelo corto– Cersei es madre leona y amante abnegada, pese a todo. Cersei mira por la ventana del castillo, con la impenetrabilidad de la piedra, con la calma que tiene quien nada siente. Cersei como la Victoria de Samotracia, como la esfinge impertérrita, fría y carnal al mismo tiempo.

4.

Juego de tronos y Mad Men son difícilmente comparables, aunque ponerlas en común puede revelarnos mucho de nosotros mismos. La primera es una estupenda serie de intriga y acción, elaborada para entretener y enganchar; sus personajes son sólidos, aunque arquetípicos, pues es una ficción basada en el mito y la leyenda, en la épica. La segunda es el deleite de la imagen y la palabra –no en vano trata de un agencia publicitaria– y consiste en el disfrute pausado de los diálogos y de los caracteres de los personajes, que van desgranándose capítulo a capítulo en un mundo de colores esmaltados. Sin embargo, y a pesar de sus diferencias de base, resulta interesante observar cómo la guerra por el trono ha pasado por una historia mucho más empoderante –qué palabro– que la historia de los hombres de Madison Avenue.

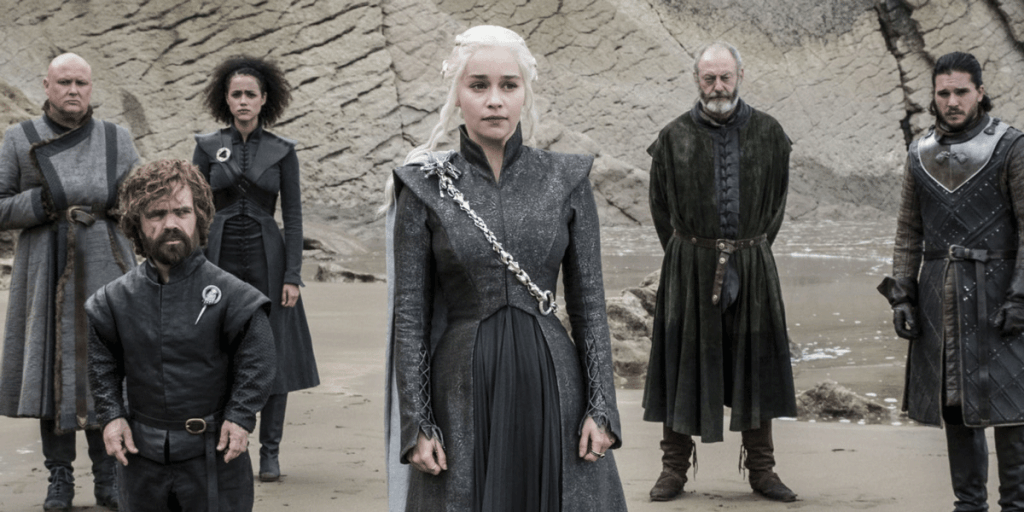

Daenerys Targaryen con su equipo de hombres.

Juego de tronos pone a un montón de mujeres en posiciones de poder, es cierto. Sin embargo, a mi entender eso no la hace una serie feminista: la convierte, simplemente, en una serie fantástica. Y ese mundo fantástico creado por David Benioff y D. B. Weiss es coherente y rico, atrapa y fascina, y está muy bien tramado. Pero si funciona es, en parte, porque se basa en los mecanismos ficcionales de siempre. No hay en Juego de tronos una verdadera exploración de la psique femenina, ni una reivindicación tan matizada y realista del sexo que históricamente ha sido personaje secundario. Por supuesto, hay papeles protagónicos y de importancia representados por mujeres, igual que sucede en la mitología griega (sin que fuera ésta especialmente feminista). Esas mujeres poderosas son, por cierto, bastante delgadas, bellas y canónicas y, según hemos aprendido en la última temporada, es conveniente que se casen y se queden embarazadas si quieren conseguir o mantener el poder. A menudo, actúan eminentemente como hombres. ¿Es eso una reivindicación de los mundos femeninos que tan poca presencia tienen en la ficción o, más bien, un reparto de roles basado en la cantidad y no en la calidad?

Por otro lado, en Mad Men las mujeres son secretarias, esposas de, madres de, hijas de, están ninguneadas y cobran menos que sus compañeros. Eso, a mi entender, no la convierte en una serie machista: la hace una serie realista. Sin embargo, el hecho de ver cómo esas mujeres se desenvuelven, con sus contradicciones, sus vulnerabilidades y sorteando, cada una a su modo, los obstáculos de un mundo eminentemente masculino, es una fiesta para mi sensibilidad feminista. Mujeres que deciden tener hijos o no tenerlos, que quieren casarse por encima de todo o divorciarse cueste lo que cueste, que quieren ser consideradas por su intelecto o que aprovechan las ventajas de su atractivo físico. Mujeres castañas, rubias o pelirrojas.

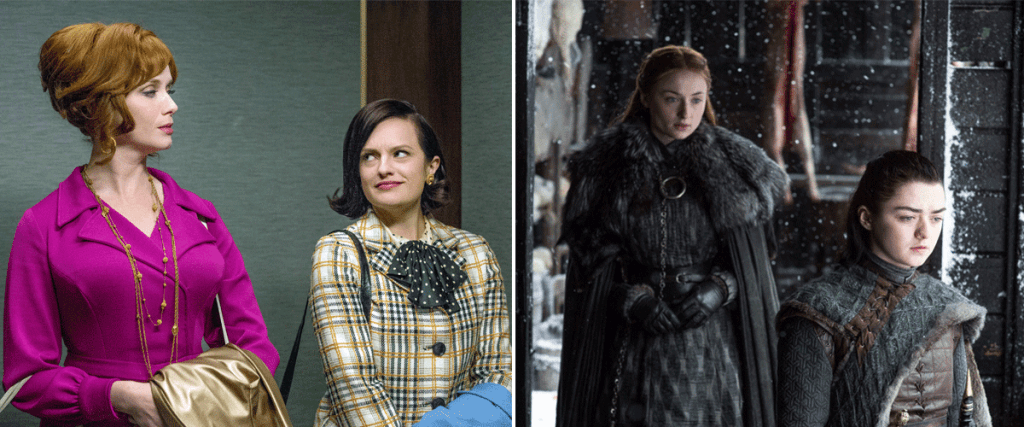

Peggy Olson y Joan Holloway en Mad Men, a la izquierda, y las hermanas Sansa y Arya Stark en Juego de Tronos a la derecha.

No se trata de que la ficción sea una moralina o una moraleja, pero Mad Men, en su despliegue de tantas mujeres distintas, legitima los modos de hacer de todas ellas. Pensar que son menos porque son secretarias o esposas es mirarlas desde los esquemas machistas que, a su vez, criticamos. Personalmente, me siento mucho más reafirmada, feliz y satisfecha en mi condición de mujer observando las complejidades femeninas que sortean las trabas del mundo real para defender su legítima posición de iguales, que frente al retrato mítico de la superheroína ficticia que a menudo es, en realidad, un hombre con peluca platino y pechos realzados. ¿Para cuándo una wonderwoman con la que identificarse que no sea un compendio de todos los atributos tradicionalmente masculinos –fuerza, poder, violencia– pero con una cadera de escándalo?

5.

«Lector-hembra» fue un término desafortunado, muy criticado ya en su momento, y eso que Twitter aún no existía. Pero perdonémosle a Cortázar el error, y quedémonos con la idea de fondo: el lector-pasivo debe dejar paso al lector-activo, cómplice, creador. Sin embargo, cada vez con más celeridad nos vamos convirtiendo en consumidores antes que en lectores, y leemos libros o vemos series como quien tacha una lista interminable, en un descorazonador afán de productividad: Losdiezlibrosquetienesqueleeresteverano, Lasveinteseriesquenotepuedesperder, Laspelículasquetienesqueverestefindesemana.

No sólo es injusto, sino muy condescendiente por nuestra parte, echarle la culpa a todo lo demás. A las películas Disney, a las comedias románticas, a los anuncios de pasta dentífrica, a los cuentos clásicos… Eso es presumir que somos estúpidos, que recibimos los estímulos ajenos sin filtro alguno, sin crítica ni reflexión mediante. Es esa concepción superficial la que nos lleva a pensar que las series llenas de hombres encorbatados y de mujeres de uñas pintadas y ojos delineados –Mad Men, pero también The Sopranos– son ficciones machistas. La inteligencia del espectador es necesaria, no sólo para su propio beneficio, sino para salvaguardar la libertad artística. El uso constante de la creatividad, la inteligencia y la sagacidad deberían ser la exigencia primera del espectador.

En uno de los ensayos de su libro La importancia de no entenderlo todo, la feminista Grace Paley nos ofrece una definición de la imaginación que merece la pena recuperar. Dice Paley:

La palabra imaginación, tal y como nos la enseñan desde nuestra niñez, significa imaginar fantasías. Decimos: «Qué imaginación tiene este niño. Qué listo es, ha imaginado demonios y duendes». Pero la verdad (cuando digo la verdad, claro, me refiero a una parte de ella) es que quizá lo que nos haga falta ahora mismo es imaginar lo real. Es ahí donde fallan nuestros líderes. Y nosotros debemos ser capaces de imaginar las vidas de otras personas (…) Debemos pensar en ello, imaginarlo y recordarlo, no limitarnos a mencionarlo todo el tiempo. Lo que pasa cuando mencionas mucho algo es que lo pierdes.

En Games of Thrones imaginamos lo irreal, lo hacemos de manera grandiosa y el mundo creado es interesante, efectivo y –todos los sabemos– adictivo. Imaginar lo real, en cambio, es lo que hacen los creadores de Mad Men, con Matthew Weiner a la cabeza: imaginar la vida real de mujeres que enarbolan un feminismo menos evidente que el de la pancarta y la sentada pero, si cabe –y en mi opinión–, mucho más efectivo. Tragar saliva y pedir con firmeza un aumento de sueldo, tener un hijo soltera, divorciarse a pesar de las miradas condenatorias de las vecinas. No hay nada más incontestable que las decisiones cotidianas.

Huelga decir que esta reflexión no es una crítica a Juego de Tronos, ni una comparativa en la que tengamos que decir qué serie es más feminista –si es que el término es concebible– que la otra. Como decía, las ficciones nunca tienen la culpa de nada, y pueden ser lo que quieran ser. Esta es, por el contrario, una crítica de las críticas, una sincera sorpresa al ver cómo todo lo convertimos, a golpe de clic, en lista o en derby futbolístico, y cómo parecemos estar abocados al pensamiento precipitado. Cada vez más lejos de ahondar, nos limitamos a mencionar, y «lo que pasa cuando mencionas mucho algo es que lo pierdes». ¿Estaba nuestra querida Grace advirtiéndonos en la distancia del peligro del tentador retuit?

Internet puede ser maravilloso, pero debemos desconfiar del activismo basado en la mención virtual y, sobre todo, no confundirlo con la reflexión pausada y elaborada. El desgaste al que pueden llegar determinados términos por obra y gracia del retuit, ese monjamónjamónjamón de las redes sociales, hace que muchos conceptos valiosos se pierdan en la inmediatez virtual. Creemos que los conocemos, porque están multiplicados gracias al juego de espejos infinitos de las redes, pero nunca nos hemos parado a pensar sobre ellos. Una vez más, la cantidad no tiene que ver con la calidad del contenido: 140 caracteres pueden ser vacuos o infinitos. Que se lo digan a Peggy, que pasaba días y noches enteras con los tacones sobre la mesa y la mirada clavada en el techo, pensando en el eslogan ideal.

Estupenda crítica, fuera de tópicos.

mi sorpresa ha sido cuando he querido saber de quien escribió el articculo y al pinchar encuentro:

sobre el autor

artículos relacionados