L´historien de la Révolution française Jules Michelet disait que « chaque époque rêve la suivante ». Pendant les mobilisations de Mai 68, la jeunesse proclamait dans les rues de Paris : « Soyons réalistes, demandons l’impossible ». Enfin, le 31 mars dernier, le « rêve général » a été décrété place de la République. Voici quelques fragments de révolution qui nous rappellent que les épisodes qui transforment irréversiblement la façon dont notre univers est codifié, partent toujours d’un rêve. On rêve d’une vie meilleure, d’une autre façon d’être ensemble. En fait, on rêve toujours de quelque chose qui échappe à l’ordre prévisible des événements. Plusieurs attitudes sont toutefois possibles face à cette rêverie. Certains préfèrent s’installer dans la tranquillité de l’attente; la transformation arrivera par ses propres moyens, il suffit juste d’attendre et d’être prêts à la recevoir. A l’opposé, on retrouve ceux qui considèrent que la transformation de la société doit être provoquée. Dans ses thèses sur le concept d’histoire, Walter Benjamin explique que « pour les Juifs […] chaque seconde était la porte étroite par laquelle pouvait passer le Messie » (terme utilisé par l’auteur pour faire référence à la révolution); chaque seconde est donc une opportunité pour concrétiser la transformation politique qu’on désire. Les personnes qui se rassemblent place de la République pour passer la Nuit debout ont définitivement choisi de suivre cette voie.

Encore une fois, la politique revient sur l’espace public et enflamme l’esprit insurrectionnel. La Nuit debout réveille, 5 ans plus tard, l’esprit des indignés. Pour analyser la complexité de ce phénomène qui secoue la sphère publique française, on rencontre Benjamín Arditi, philosophe politique de l’Universidad Autónoma de México spécialiste des mouvements 15M, Occupy et #Yosoy132. On essaie avec lui de repérer les caractéristiques et les limites de ces nouvelles formes politiques qui se manifestent aujourd’hui sur les places. Benjamín nous propose de penser que l’insurrection politique a une importance intrinsèque, au-delà de ses résultats concrets. Reprenant le titre d’un de ses articles, « les soulèvements n’ont pas de plan, ils sont le plan ».

L’appel qui résonna place de la République le 31 mars fut de ne pas rentrer chez soi après la journée de mobilisations contre la loi ElKhomri. Les manifestants semblaient décidés à revendiquer que le travail de citoyen ne s’exerce pas à temps partiel ou bien de façon ponctuelle, dans des occasion solennelles mais que, au contraire, il s’agit d’une tâche qu’on ne cesse jamais d’exercer. Dès lors, assistons-nous à une transformation du concept de citoyenneté ?

Il est sans doute possible de répondre à ta question en récupérant la notion de citoyen. Par exemple, on pourrait dire qu’on témoigne d’une expansion de la citoyenneté au-delà des limites de la figure du citoyen-votant dans lesquelles la tradition libérale l’enferme. Les individus qui se rassemblent tous les jours place de la République réclament d’exercer leur citoyenneté pendant les périodes interelectorales, sans la limiter nécessairement à l’expression de l’opinion publique.

Toutefois, je ne suis pas totalement sûr que la notion de citoyen soit la plus adéquate pour analyser la dynamique de la Nuit debout. Il serait peut être plus pertinent de revenir sur des discussions postérieures au 15M pour recentrer le débat autour de la notion de personne. Les participants de la Nuit debout, comme les soixantehuitards, expérimentent des manières alternatives d’être ensemble. Si ce qui est en jeu c’est de transformer la vie, alors il se pourrait que la notion de citoyen soit désormais trop limitée. Enfin, il s’agit d’une notion trop chargée de références aux institutions politiques et au droit. Elle peut donc s’avérer inadéquate pour comprendre la complexité des envies de transformation qui s’expriment place de la République et ailleurs dans le monde.

Fotografía de David Castillo Montañana

Tu me fais penser à une prise de parole d’Almamy Kanouté (co-fondateur du mouvement citoyen Emergence) à République la semaine dernière: « On est des êtres avant tout ». D’autres témoignages des Nuitdeboutards vont dans le même sens. Ils se rejoignent souvent sur l’idée que les assemblées sont beaucoup plus qu’une instance de prise de décisions; ils parlent d’un espace de partage, de reconnaissance, de catharsis colective, un espace pour être écouté, pour faire valoir sa voix … Bref, on dirait qu’ils exigent -et commencent déjà à mettre en scène- une politique plus proche de l’être de l’homme, de ses sentiments. Enfin, ce qui est remis en question c’est la stricte division entre sphère privée et sphère publique faite par la tradition libérale. Une division qui prétend exclure les émotions de l’espace légitime de la politique. Quel est le rôle des émotions dans la politique ? Sont-elles un sujet pertinent pour l’analyse politique ?

L’idée d’écoute et de partage à laquelle tu te réfères, était déjà centrale durant l’assemblée constitutive en Équateur; je pense au buen vivir o sumak kawsay qui a acquis un statut constitutionnel. Le buen vivir fait référence à la sensibilité culturelle, la relation avec la nature et la vie de la communauté, c’est-à-dire, des dimensions qui vont au-delà du cadre traditionnel de la citoyenneté électorale. Elles impliquent notamment une réflexion autour de ce qui veut dire être humain. Les assemblées vont dans le même sens. Dans son livre Redes de indignación y de esperanza, le sociologue catalan Manuel Castells analyse des insurrections politiques comme celles du Maghreb en 2011, les indignados du 15M et le mouvement Occupy Wall Street. Une de ces principales remarques concerne précisément ce dont nous traitons. Castells explique que les assemblées peuvent être lassantes; les opinions exprimées peuvent être répétitives ou autobiographiques. Pourtant, il signale avec pertinence que ces assemblées sont aussi un moyen pour réunir des individus qui ont le désir d’être écoutés. Cette façon d’être ensemble et faire circuler la voix de ceux qui ne sont jamais écoutés, peut être importante en soi. Finalement, les assemblées sont moins un espace de prise de décisions collectives qu’une scène d’élaboration collective de la société que nous voulons. Il est essentiel de comprendre que dans les assemblées, le résultat est moins important que toute sa dimension formelle.

Lorsqu’on écoute, par exemple, les témoignages des manifestants de Puerta del Sol ou Zucotti Park en 2011, il est évident que la société en avait marre des discours préfabriqués, portés par des activistes ou des militants de petits partis qui ne faisaient autre chose que de transmettre l’avis de leur organisation. Souvent ces interventions étaient interrompues par les participants, convaincus qu’il était plus important de libérer la tribune pour que les individus puissent raconter leurs histoires concrètes: l’expérience du chômage, de perdre sa maison ou l’incertitude face au futur, ne pas savoir que faire après ses études, etc. Il fallait construire un espace où les individus comme toi et moi puissent se réunir, partager leurs expériences et se reconnaître à travers ces dernières. On peut commencer à voir se dessiner, à partir de tout cela, quelques pistes pour réfléchir au rôle des émotions dans ces nouvelles expériences politiques.

Il serait peut être plus pertinent de recentrer le débat autour de la catégorie de personne

Un rôle unificateur peut être …

Benjamín Arditi

Certainement. Aujourd’hui, le simple fait de découvrir que d’autres personnes ressentent les mêmes choses que toi est crucial. Un adolescent pense qu’il est le seul à souffrir jusqu’au moment où il rencontre d’autres adolescents qui souffrent comme lui. Cette rencontre est une forme de catharsis collective; tu réalises que tu n’es pas si bizarre et que, finalement, tes rêves peuvent être partagés par d’autres individus. Il y a dans cette convergence d’individus quelque chose de empowering. Les places sont des lieux de rencontre qui catalysent la partie passionnelle de la mobilisation. Une plate forme pour potentialiser les énergies de l’action collective.

Pourtant, ce moment de catharsis, aussi important qu’il soit, ne peut jamais s’étendre indéfiniment. Les personnes qui occupent la place de la République ont la ferme intention de résister jusqu’au 75 mars (15 mai). Ils tiendront très probablement, mais ils ne peuvent pas camper éternellement. Tôt ou tard, ils seront obligés de reprendre leur vie quotidienne, qu’ils ont mis entre parenthèses pour se consacrer à cette expérience extraordinaire. Peu à peu, seuls les militants resteront. Or ces militants ne sont pas représentatifs de la diversité de voix qui s’exprime aujourd’hui dans les assemblées. Il faut donc compter avec un Plan B, un peu dans le sens du passage des places aux assemblées de quartier ou les mareas blanche ou verte en Espagne. Pour l’instant, il est très compliqué d’anticiper comment tout cela va se résoudre en France.

Récemment, Frédéric Lordon afirmait : « Il faut passer à l’offensive, et passer à l’offensive, c’est cesser de dire ce que nous ne voulons pas pour commencer à dire ce que nous voulons » . Les soulèvement doivent-ils avoir un plan ou sont-ils par nature le plan ?

J’ai aussi écouté cette intervention de Lordon, ainsi que d’autres où il rejetait la possibilité d’une évolution du mouvement à la manière espagnole. Lordon se positionne contre la possibilité de traduire, comme fut le cas de Podemos en Espagne, les énergies libérées par la mobilisation sous la forme parti politique. Je ne suis pas d’accord sur certains points.

Nier ou rejeter directement l’Etat est totalement inutile; c’est une stratégie qui nous fait perdre des opportunités politiques de changement

Le simple fait que la Nuit debout existe est important en soi, indépendemment de son succès en termes de réussites concrètes et quantifiables. Jacques Rancière défend que les révolutionnaires ont toujours inventé un peuple avant même d’inventer un futur. L’invention d’un peuple se réfère à la mise en forme d’un nouvel espace d’énonciation, un nous qui rassemble la part de la société qui ne compte pas ou qui a été déplacée vers les frontières de ce qui est visible et audible. L’articulation d’un futur, dirait Rancière, accompagne le mouvement de l’invention politique au lieu d’être sa pré condition. Autrement dit, il n’est pas indispensable de disposer du programme définitif qui définira la forme de société future pour se lancer dans l’action puisque ce programme s’élabore précisément au sein même de l’action insurrectionnelle. La place de la République ainsi que d’autres places publiques ont été transformées en laboratoires où l’on invente ce peuple, ce sujet des parias de l’ordre établit. Ce qu’il reste à savoir à présent c’est si le processus par lequel se constitue ce nouveau sujet collectif aboutit à formuler des réponses à des questions telles que : qui sommes-nous ? et, que voulons-nous ? Je suis donc d’accord avec Lordon lorsqu’il dit qu’il est temps qu’on commence à poser certaines questions et affirmer certains objectifs.

Par contre, je ne suis pas convaincu que l’on puisse tout simplement rejeter la possibilité du passage de la mobilisation à la forme parti ou protoparti. Lorsque Lordon dit, « on ne cherche pas à devenir un parti », je répondrais : Et pourquoi pas ? Il est impossible d’ignorer qu’une importante partie de la politique s’exerce toujours à travers des institutions de la représentation territoriale- les élections, les partis et l’activité parlementaire permettent de modifier ou maintenir des lois par exemple. Il serait donc réducteur d’exclure directement la possibilité d’un traduction institutionnelle. La position de Lordon me rappelle celle de certains intellectuels de gauche, comme Negri ou Virno et leur idée d’une démocratie non-représentative qui impliquerait un exode de l’Etat. Je pense que nier ou rejeter directement l’Etat est totalement inutile; c’est une stratégie qui nous fait perdre des opportunités politiques de transformation.

Ce qui revient encore c’est le débat entre horizontalité et verticalité, rigidité d’une structure hiérarchisée et fluidité organisationnelle, entre parti traditionnel et mouvement. Est-ce-qu’il est toujours pertinent de penser selon cette dichotomie si marquée entre mouvements sociaux et partis politiques ? Est-ce qu’il n’existerait pas déjà une forme de hiérarchie dans les assemblées ou les comités de travail de La Nuit debout ?

J’aimerais répondre à ta question en deux parties. D’abord, je voudrais reprendre ce qu’à dit Stathis Kouvelakis (Syriza) lors d’une interview avec Alain Badiou, quelques mois avant le plébiscite grec de 2015. Badiou intervient pour signaler que Syriza semble être un parti au sens classique du terme. J’ai beaucoup apprécié la réponse de Kouvelakis. Pour lui, Syriza pouvait être vu comme un parti dans le sens conventionnel du terme, dans la mesure où il participe à des élections, veut être majoritaire et doit négocier des accords au sein du parlement. Il ajoute ensuite que (et cela me semble essentiel dans son intervention), contrairement aux partis conventionnels, Syriza est le produit du peuple grec mobilisé place Syntagma et que, ce même peuple, doit continuer de les interpeller et les remettre en question. Par conséquent, le parti ne pourrait pas être réduit à la volonté de ses dirigeants. Pour résumer, Kouvelakis explique que la différence que Syriza essaie d’introduire dans la façon classique d’agir des partis politiques doit être comprise comme une transformation du lien entre dirigeants du partie et citoyens. Pour lui, Syriza n’est pas un simple gestionnaire des énergies populaires pendant les périodes interlectorales puisqu’il est sensible à la pression et aux dynamiques qui sont en marge , et souvent, contre la volonté de l’élite dirigeante.

Je partage la position de Kouvelakis en ce qui concerne la définition de parti nouveau. Toutefois, je suis conscient que la gestion gouvernementale peut souvent aller à contre sens des dynamiques auxquelles Kouvelakis fait allusion. Syriza a finalement reculé face à la troika alors qu’il avait reçu un mandat très clair du peuple pour dire non. Malgré tout, je pense qu’il est judicieux de récupérer sa réflexion. Il me semble que ces nouveaux partis prétendent fonctionner comme des entités à double visages : celui de la logique institutionnelle, de la négociation et la gestion d’intérêts, mais aussi celui du peuple mobilisé qui cherche à renverser la lourdeur de l’appareil du parti.

La deuxième partie de ma réponse se concentre sur la tension entre verticalité et horizontalité et la question à propos de l’existence de facto de leaders, malgré le rejet exprimé par le mouvement. Je commence par l’horizontalité, que je considère comme un horizon de possibilités ou comme un idéal plutôt que comme un phénomène à comprendre empiriquement. Des leaderships se forgent toujours au sein des combats sociaux, même ceux qui prétendent fonctionner selon cet idéal. Même internet, qui pour certains représente l’espace de l’horizontalité par excellence, n’est pas exempte de l’apparition spontanée de leaders. Les premières études qui se sont intéressées à l’impact des réseaux sociaux sur les manifestations, celles contre le gouvernement autoritaire de Hosni Mubarak en Egypte, sont intéressantes dans cette perspective. Certes, il n’y avait pas dans la révolte égyptienne des portes-parole ou de leaders dans le sens littéral de l’expression. Par contre cela ne veut pas dire que certains acteurs n’ont pas exercé pas un rôle de leadership. Ces études ont démontré, qu’à partir de l’analyse des statistiques de Twitter pendant l’insurrection égyptienne que, malgré l’apparence ou l’idéal de horizontalité, certains comptes exerçaient une influence majeure dans la formation d’une opinion publique. Un de ces comptes appartenait précisément à un correspondant de la chaîne CNN en Egypte. En d’autres termes, sur la toile on est tous égaux, mais certains sont plus égaux que d’autres. Une logique similaire se déroule sur les places où des leaderships se créent au sein de la lutte populaire. Il y a quelques jours, Lordon disait ne pas vouloir assumer le rôle de porte-parole ou de tête visible du mouvement. Mais il ne peut pas nier que les médias et ceux qui, comme nous s’intéressent aux évènements place de la République, connaissent le nom de Lordon et pas un autre. Que l’on veuille l’accepter ou non, même dans un cadre horizontaliste et même s’il ne sont pas reconnus comme tels, des leaderships plus ou moins acceptés vont émerger spontanément des mobilisation populaires.

Dire “ ça suffit ” c’est aussi quelque chose de créateur, de positif : ce que l’on rejette permet aussi d’entrevoir ce que l’on réclame

Fotografía de David Castillo Montañana

Dans un article à propos du 15M, le philosophe espagnol Amador Fernandez-Savater introduit une interessante distinction entre politique littérale et politique littéraire. La première trouve son illustration dans la phrase de Bismark : « La politique c’est l’art du possible » ; une façon d’agir à l’intérieur des limites qui configurent notre univers du possible. La seconde constitue la logique de l’émancipation; les mouvements d’émancipation sont des exemples de politique littéraire puisqu’ils sont construits sur la base de fictions. Quels sont les rôles de l’imagination et des fictions dans les mouvements qui cherchent la transformation politique ? Peut-on s’attendre à une transformation matérielle de la réalité sans qu’il ne se produise un changement symbolique, sur le plan des représentations, des images que la société a d’elle même ?

On rêve toujours d’autres futurs possibles. La rencontre avec de parfaits inconnus sur les places pour exprimer un mécontentement partagé ne devrait pas être vu exclusivement comme une expérience négative. Dire « ça suffit » implique déjà une dimension créatrice ou positive: ce que l’on rejette (la corruption, une classe politique qui ne représente pas les intérêts des citoyens, une classe patronale qui réduit les salaires des employés pour augmenter les bénéfices) permet aussi d’entrevoir ce que l’on réclame (une politique axée sur le bien-être des personnes, la solidarité, une justice sociale). Ceux qui disent « ça suffit! » mettent en évidence l’absence d’une communauté. Mais ils expriment aussi leur attachement à l’idée du commun et leur volonté de s’ouvrir à la promesse d’un futur meilleur. Dans cette perspective, les places sont des lieux de passage certes, mais surtout, des lieux de rencontre où convergent les individus pour élaborer des idées et proposer des voies d’action auxquelles ils n’auraient certainement pas pensé dans leur vie privée. Puerta del Sol, Zucotti Park, place de la République et tant d’autres, deviennent des laboratoires où l’on imagine collectivement quelque chose de différent à venir.

La poussée de l’extrême droite en France est un des facteurs qui permet de tracer une différence entre la Nuit debout et d’autres insurrections similaires, comme celle des indignés en Espagne. La capacité du Front National pour capitaliser politiquement le sentiment de malaise social qui existe en France est l’une des raisons essentielles de la croissance du parti de Le Pen. Est-ce la Nuit debout est en mesure de concurrencer la capitalisation politique du malaise social de l’extrême droite ? Peut-on articuler le malaise social de façon progressiste ?

Actuellement, il est compliqué de savoir si la Nuit debout pourra contenir la poussée de l’extrême droite. Dans tous les cas, j’ai l’espoir que cela fonctionne. Comme tu disais, il n’y a pas eu en Espagne – qui pourtant est un pays qui a accueilli beaucoup d’immigration pendant les dernières décennies- une droite xénophobe qui capitalise le mécontentement social. Par contre dans le cas français… Qui a su articuler une réponse à ce mécontentement ? Certainement pas le parti socialiste au gouvernement. Les partis traditionnels comme le PS ou Les Républicains n’ont pas su répondre à la détresse et au malaise de la société. Ils ont ainsi ouvert des fenêtres d’opportunité pour qu’une formation raciste comme celle de Marine Le Pen capitalise ces sentiments. La narration du Front National rend les immigrants coupables de tous les problèmes de la France: le chômage, la précarité, l’insécurité, etc. Suivant la logique de tout discours populiste, celui de Le Pen offre des réponses simples à des problèmes complexes. La simplification est telle qu’il suffirait d’expulser les immigrants pour préserver l’identité française en danger et retrouver le bien-être social. L’immigrant joue ainsi le même rôle dans le discours agressif et chauviniste du Front National que le juif dans le discours du national socialisme allemand. Malheureusement, on ne dispose pas de narrations républicaines, séculier et progressistes, qui émergent du Parti Socialiste ou d’ailleurs, et qui puissent servir de contrepoids au racisme lepeniste. Une narration qui présenterait, pour ne donner qu’un exemple, le modèle d’accumulation capitaliste comme la cause de ce malaise social. L’échec de la gauche française est tel qu’un important secteur de militants traditionnels du parti communiste se rapproche du Front National. Le discours qui commence à s’articuler sur les places pourrait justement corriger cette incapacité de la gauche française traditionnelle à interpeller la société. La Nuit debout ouvre, de mon point de vue, une excellente opportunité pour construire un discours qui explique les choses autrement, pour faire circuler une autre façon de présenter les causes du malaise social.

Fotografía de David Castillo Montañana

La Nuit debout s’affirme comme un phénomène de masses contre la politique gouvernementale du PS. La Nuit debout explique le malaise social comme le résultat de l’échec d’un modèle d’accumulation qui exige, pour survivre, une interminable série de politiques d’austérité, d’exportation de capitaux, de licenciements facilités ou d’augmentation de la durée de la journée de travail, etc. Au lieu de rendre les immigrants responsables de la crise, c’est un système politique et économique qui est pointé du doigt. Ceci pourrait constituer l’origine d’un discours séculier où le sujet serait un peuple et non pas différents etnos. Le discours du Front National se construit justement sur la confusion entre l’un et l’autre, comme si effectivement il y avait une correspondance entre peuple et etnos français. Face à ce discours xénophobe, une narration alternative émerge des places. Cette dernière construit l‘autre (les maghrébin ou descendant de maghrébins par exemple, l’éternel étranger) comme faisant partie d’un nous dont la détresse s’explique par la marchandisation de la vie et non pas par l’immigrant ou l’étranger. Cette nouvelle narration qui se dessine pourrait être un antidote ou au moins, un bouclier, face à la poussée de l’extrême droite en France. Si cette contre-narration prospère, les Français seraient exposés à une seconde lecture du malaise social, potentiellement démocratisante, articulée autour de termes séculier.

Un des sujets clés dans les assemblées c’est l’extension de La Nuit debout aux banlieues, l’intégration des minorités exclues de la citoyenneté dans le mouvement. On a vu se multiplier dans les derniers jours des assemblées similaires à celles de République dans des zones périphériques (Saint-Dénis, Montreuil, entre autres). Cependant, ces dernières remettent profondément en question les manifestants de République. Il leur est reproché d’être trop déconnectés de la réalité des quartiers, d’être des bobos qui ignorent leur problématiques… N’y aurait-il pas, dans la forme même des assemblées, une sorte de discrimination inconsciente ? Est-ce que la Nuit debout peut favoriser la convergence des luttes et intégrer les banlieues sans reformuler ses propres codes ?

Jusqu’ici, le profil prédominant est jeune, étudiant et urbain. Les manifestants admettent que la présence des banlieues est encore faible et cela les préoccupe. Et ils ont raison de l’être. Mais laisse-moi reformuler ta question. Ce que tu veux dire « comment est ce que nous pouvons intégrer la banlieue ? ». Pour autant, cette approche implique aussi de se demander « est-ce que nous pouvons réaliser effectivement la convergence des luttes si la banlieue ne sort pas de sa ghettoïsation ? ». Je pense qu’il faut creuser ces questions pour trouver la possibilité d’une politisation de la société au-delà des structures traditionnelles (les syndicats, les partis ou les associations traditionnelles). Le problème serait donc double: le centre doit trouver les moyens pour dialoguer avec la banlieue et cette dernière doit, à son tour, s’ouvrir à une collaboration avec le centre.

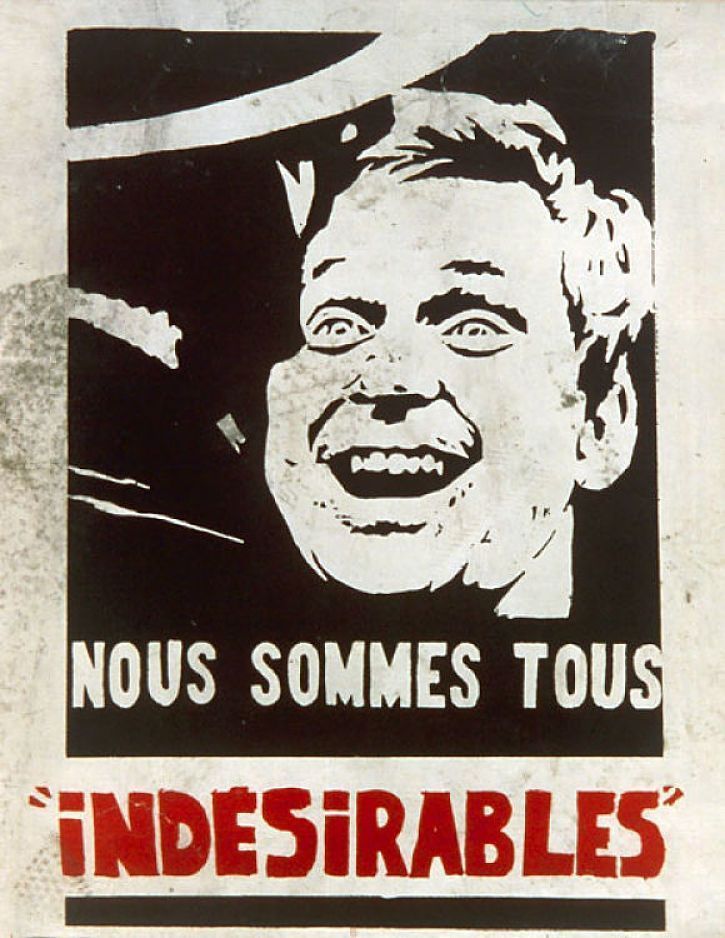

«Nous sommes tous indésirables», de Charles Perussaux

Jacques Rancière reprend souvent un exemple qui me permet de mieux illustrer ce que je veux dire. Il fait référence, dans plusieurs de ces écrits au graffiti « on est tous des juifs allemands » qui est apparu sur les murs de Paris en mai 68. Ce graffiti fut la réponse des soixantehuitards à la décision du chef de police d’expulser Daniel Cohn-Bendit, étudiant franco-allemand d’origine juive. Qui dessinait ce graffiti ? Des jeunes catholiques et non pas des juifs allemands. L’intention des auteurs était d’affirmer que, comme Cohn-Bendit, eux non plus n’appartenaient pas à la société qui les stigmatisait comme des mauvais français. Pendant un instant, ces quelques centaines de catholiques français étaient devenus des juifs allemands sur leur territoire. Ce jeux d’identité, apparemment banal, était extraordinaire d’un point de vue politique. En effet, la désidentification avec le rôle assigné par le statut quo et l’auto-identification avec la condition de parias (sous le nom de juifs allemands) rendait possible d’articuler un nous au-delà des particularités religieuses ou nationales.

Ceci concerne aussi la relation centre-banlieues. Les manifestants doivent collaborer pour construire un nous, en termes séculier, qui puisse incarner le nom et l’unité de ce que Rancière appellerait « la part des sans part ». Un nous ouvert qui ferait qu’un arabe ne soit pas seulement vu comme un musulman mais plutôt comme un parias parmi d’autres, quelqu’un dont l’égalité, comme la mienne, a été blessée par une configuration injuste des forces. Cela implique de faire travailler notre imagination politique mais surtout de développer une capacité de communication qui va au-delà de celle-ci. Si l’articulation d’une identité collective alternative n’est pas une réussite, le nous hégémonique continuera d’être articulé autour de termes ethniques et religieux. Cela équivaut à reproduire le discours du Front National qui réduit tout antagonisme à un antagonisme entre deux éthnos irréconciliables. Cette narration nous conduit inlassablement vers la violence. Il faut absolument construire un nous en termes séculier.

Tu signalais aussi le fait qu’il pouvait exister, dans la forme même de l’assemblé (je veux dire, au niveau de ses logiques formelles), une espèce de discrimination implicite ou inconsciente. Un grand nombre des personnes interrogées par les médias expliquent qu’elles aimeraient participer aux assemblées mais que leur travail leur en empêche (travail peut aussi être remplacé par s’occuper des enfants, finir un dissertation pour l’université, etc.). Ceci peut être particulièrement vrai dans des contextes de précarité comme ceux qui malheureusement touchent les périphéries urbaines. Des journées de travail interminables, des horaires qui rendent impossible de concilier travail et vie personnelle … c’est sur ce fond que la représentation politique acquiert un nouveau relief; elle permet de nous libérer de l’obligation constante d’exercer l’activisme politique. Nul ne peut se consacrer indéfiniment à l’activisme politique et satisfaire en même temps sa charge laborale ou universitaire. Pour se consacrer exclusivement à l’activisme politique tu as besoin, soit de ressources financières inépuisables, soit une organisation qui te soutienne. Or voilà l’un des princpaux dangers des assemblées: quand la plupart des personnes retournent à leurs occupations quotidiennes, ce sont les militants qui restent sur les places. Progressivement, on assiste à l’érosion de l’incroyable diversité qui avait assuré l’énergie de l’insurrection depuis le début de son parcours. Il est impossible d’anticiper le futur de la Nuit Debout. Cependant, la réduction du mouvement aux militants traditionnels est l’un de ses dangers les plus imminents.

La désidentification avec le rôle assigné par le statut quo et l’auto-identification avec la condition de parias (sous le nom de juifs allemands) rendait possible d’articuler un nous au-delà des particularités religieuses ou nationales

Certains personnages de la gauche regardent avec un mélange de scepticisme et de méfiance le résultat du cycle de mobilisation de 2011 (15M, Occupy WS…). Ils montrent qu’un abîme se creuse entre la rhétorique et les réussites (effectives) des mobilisations. Dans ton article, « Les soulèvements n’ont pas de plan, ils sont le plan » tu reviens sur ces analyses. Qu’est qui reste aujourd’hui de ces mobilisations ?

En 1993, Edgar Morin publia dans la revue Letra Internacional, l’essai « El fútbol y la complejidad » ( « Le football et la complexité » ) Morin y fait une analogie entre la politique et ce qui se passe généralement dans la tête d’un attaquant lorsqu’il entre dans la surface: il doit prendre rapidement des décisions quant à ses mouvements pour éviter la stratégie de défense de l’adversaire et ainsi, marquer un but. Le football, comme la politique, est en grande partie une question de calcul situationnel. Mais la politique se définit aussi intrinsèquement par l’inattendu. On peut se référer à l’exemple de Chritophe Colomb, qui démarre son voyage avec l’intention de trouver une route pour rejoindre les Indes, mais qui, au milieu du chemin fait face à un obstacle : l’Amérique. Comment interpréter cette chance ? D’un côté, on peut penser que Colomb était un navigateur peu compétent puisqu’il n’a jamais découvert une route plus courte pour rejoindre les Indes. Mais on pourrait aussi voir que, malgré cet échec, il a découvert le continent qui permit aux monarchies européennes de résoudre leurs problèmes financiers durant deux siècles.

J’aime particulièrement cette comparaison car elle nous permet d’interpréter la complexité des phénomènes politiques qui ont accompagné le cycle d’insurrection ouvert en 2011 (Tahrir, Indignados, Occupy, etc.) au Maghreb, et qui se poursuit en France actuellement. Le plupart du temps -il faut l’avouer- ces mouvements n’aboutissent pas à la mise en pratique de leurs propositions. Cependant, elles amènent aussi souvent à quelque chose d’extraordinaire. Elles nous rappellent que l’action collective peut nous réveiller du sommeil politique et la domestication que nous imposent les professionnels de la politique et les représentants du marché libre. Comme dans la chanson des Rolling Stones, « You can’t always get what you want, but if you try sometimes, well, you might find you get what you need». Nous avons l’impératif de retrouver l’espoir, d’apprendre (ou plutôt de réapprendre) que tout n’est pas perdu. Quelque chose opère au sein des multitudes connectées qui fait resurgir l’espoir, qui nous met face à l’évidence que l’on peut encore transformer un état des choses jugé inacceptable ou plutôt invivable. Peut-être que la Nuit debout échouera dans sa lutte pour renverser le pouvoir de 1 % ou pour changer radicalement le système d’accumulation capitaliste, mais au moins elle contribue à régénérer l’espoir d’une l’action collective qui fait bouger les choses. En réalité, les insurrections ont un rôle pédagogique; elles enseignent qu’il est possible d’obtenir des transformations significatives si tu provoque la convergence d’individus qui ont les mêmes attentes. Reprenant l’analogie que j’utilisais il y quelques instants, il est possible que la Nuit Debout, de même que Colomb, ne débarque jamais dans les Indes. Mais peut être, et juste peut-être, le mouvement aura la bonne chance de Colomb et tombera sur un obstacle qui sera un continent extraordinaire.

Fotografía de David Castillo Montañana

Traduction: Ignacio Garcés García et Carla Giardini