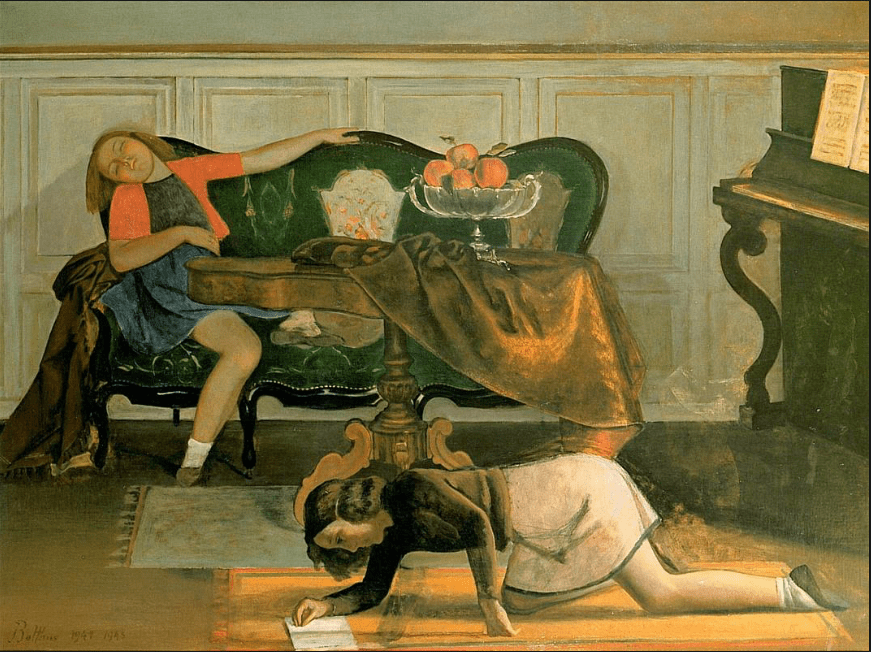

Acudo a una exposición que, en estos meses, ha dado mucho de qué hablar: «Derain, Balthus, Giacometti. Una amistad entre artistas», en la Fundación Mapfre hasta el 6 de mayo. Reconozco que lo hago por puro morbo: para corroborar o desmentir in situ el carácter perturbador que la opinión pública presupone a las niñas de Balthus, pues en la muestra se encuentran algunas de sus controvertidas obras que toman por protagonista a la pubertad femenina: «Los días felices», realizada por el artista entre 1944 y 1946, además de «La habitación» (1947-48) o «Los niños Hubert y Thérèse Blanchard» (1937). Con ellas, Balthus desdibuja los límites que se trazaron en la Ilustración entre arte y pornografía y, aunque sea solo por esa cuestión histórica, merecen ser contempladas. El juicio estético –señalaba Kant en el siglo XVIII– es aquello que se produce desde una «complacencia desinteresada». La belleza, por lo tanto, nunca ha de ser convulsa; su contemplación ha de ejercerse desde el sosiego. El imaginario de Balthus, por el contrario, nos inquieta.

Lejos de reafirmar el manido comodín balthusiano de la lolita, la comisaria de la exposición, Jacqueline Munck, ha dado otro matiz de lectura a pinturas como «Los días felices», «Muchacha dormida» (1943) y «Desnudo acostado» (1983-86), que comparten sala con otras tres pinturas de Derain y una escultura de Giacometti. Según Munck, estas obras tienen una vocación temática afín: la representación de la mujer tendida. Como si se tratase de un improvisado dormitorio, nos encontramos casi al final del recorrido de la exposición, ante siete obras de mujeres echadas sobre un diván o cama que posan para los artistas desde un seductor ensueño. El panel explicativo de la sala recalca acertadamente que se trata de un tema que podría considerarse clásico. Efectivamente, la historia del arte está abarrotada de mujeres horizontales; alguna teóricas –como Lynda Nead o Mª Ángeles Fernández López– llegan incluso a insinuar que la historia del arte occidental no es otra distinta que la de la representación del cuerpo femenino.[1]

Y para entender el sesgo inquietante que portan las lolitas balthusianas hay que acudir a la genealogía, nada inocente, de ese tópico.

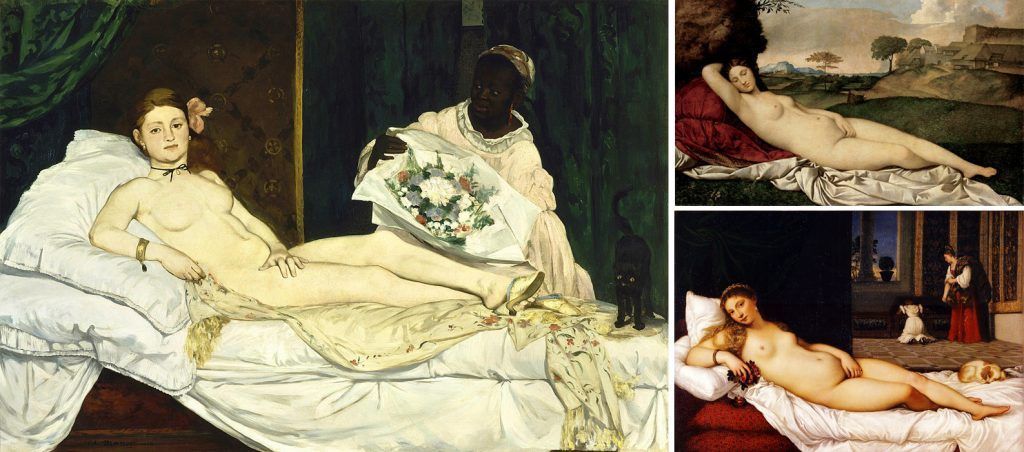

Venus recostada

De izquierda a derecha: Edouard Manet (1863), «Olympia», Musée d’Orsay; Giorgione (1507-1510), «Venus dormida», Gemäldegalerie Alte Meister Dresden; Tiziano (1534), «Venus de Urbino», Galería Uffizi.

La representación de la mujer tendida nació ya secuestrada bajo el signo de lo erótico a través de la tradición pictórica de la Venus recostada. Esta se encuentra inicialmente en la estética clásica, como muestra este fresco de Afrodita en Pompeya, y se popularizó con la «Venus dormida» de Giorgione (1507-1510), obra que el autor, fallecido por la peste, dejó inacabada, siendo esta probablemente acabada por Tiziano en 1511. No es, por ello, de extrañar que la obra de Giorgione influyese en la composición de la «Venus de Urbino» del propio Tiziano (1534), y que, a su vez, esta fuese la inspiración de la muy posterior «Olympia» de Manet (1863). En la obra de Manet se mundaniza la imagen de Venus al mostrar, ya sin disimulo, que la diosa del amor no es otra mujer distinta que la prostituta. Con ello, el pintor francés, al mismo tiempo que profanaba la imagen de la diosa, dotaba de un halo metafísico a la prostitución al estetizar su ejercicio, tarea que en esos mismos años iniciaba también Baudelaire en la literatura –Las Flores del mal había sido publicado en 1857 y, junto con Flaubert, Baudelaire va a ser sometido a juicio, acusado no sólo de mostrar sino de ensalzar las inmoralidades de la sociedad parisina–. Nos encontramos, pues, ante una vasta colección de mujeres horizontales que, desde sus lechos insinuantes, recorren la historia del arte desde el Renacimiento y el Barroco –«Venus del espejo» de Velázquez (h. 1648) o «La maja desnuda» de Goya (h. 1790-1800)– hasta el mundo contemporáneo –«Desnudo recostado» de Courbet (1862), «Desnudo recostado» de Modigliani (1917-18) o «Desnudo en el sofá rojo» de Lucian Freud (1889-1891)–, por poner algunos ejemplos.

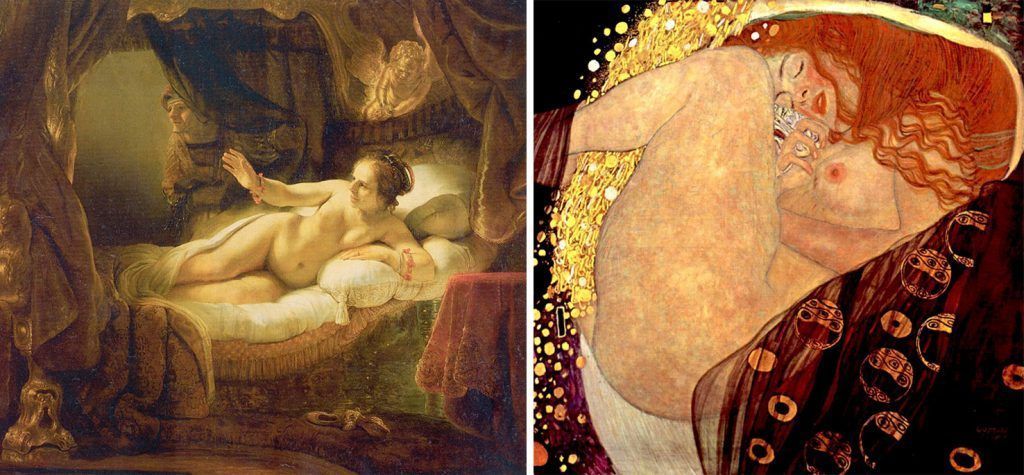

El mito de Dánae

Tiziano (1560-1565), «Dánae recibiendo la lluvia de oro», Museo Nacional del Prado.

En paralelo al tema de las Venus, merece también tratarse un caso de estudio específico sobre la figura de la mujer recostada. Me refiero a la herencia, a través principalmente de Tiziano, Tintoretto o Rembrandt, del mito griego de Dánae. Ovidio narra brevemente en su Metamorfosis esta historia que comienza cuando el oráculo le confiesa a Acrisio, padre de Dánae, que moriría a manos de aquel que fuera su nieto.[2] Para evitar que la diosa pudiese ejercer una sexualidad gregaria, la encerraron en una celda. Sin embargo, Zeus consiguió introducirse en la misma atravesando las grietas de la pared en forma de lluvia dorada, embarazando con ello a Dánae. Tiziano pintó varios lienzos sobre este mito y la primera versión aludía a los amores del cardenal Alessandro Farnese con una cortesana. En «Dánae recibiendo la lluvia de oro» (1560-1565), nos muestra a una Dánae extática, quien, recostada y expectante, aguarda el deseado y apetecible encuentro con el dios.[2]

La contemporaneidad del mito de Dánae pasa por una progresiva pérdida de autonomía de la protagonista, quien adquiere un aletargamiento erótico con el paso de los siglos

La gestualidad en la representación de esta diosa variará sustancialmente siglos más tarde con «Dánae» de Gustav Klimt, obra de 1907. La contemporaneidad del mito de Dánae pasa por una progresiva pérdida de autonomía de la protagonista, quien adquiere un aletargamiento erótico con el paso de los siglos. En el período barroco de la historia del arte, Dánae era todavía un sujeto agente: si bien aparecía echada sobre la cama, se encontraba despierta e, incluso, reclinada sobre el lecho en actitud inquieta –como en las obras de Tintoretto (1570) o Rembrandt (1636)–. Tras la actitud proactiva de Dánae subyacía no solo la idea de consentimiento sino la del encuentro sexual deseado: lo erótico de la obra residía en la vivacidad de la protagonista. Dánae deseaba mantener relaciones con Zeus y esperaba con desvelo al dios pluvioso.

De izquierda a derecha: Rembrandt (1636), «Dánae», Museo del Hermitage; Gustav Klimt (1907), «Dánae», Leopold Museum.

Por el contrario, en la versión de Klimt observamos varios matices distintos. Podríamos interpretar que Dánae duerme plácidamente y, dichosa en su ensueño ignorante, es penetrada por el dios. En este caso, el Zeus de la Dánae de Klimt ya no sería un amante intrépido quien, con sagacidad, esquiva los impedimentos de Acrisio para encontrarse con su amada; Zeus ahora sería, más bien, un violador a quien la indefensión femenina seduce. Por ello, la obra de Klimt no mostraría un ingenioso encuentro erótico, como en los casos barrocos, sino una relación de sometimiento doblemente perversa, pues hay una relación de dominio y, además, un componente voyeur, pues si bien los espectadores somos partícipes del acto, este es ignorado por la protagonista.

Sin embargo, no es esta la única lectura posible del cuadro de Klimt. Alfonso Troisi hace una lectura más amable y considera que el rostro de Dánae no refleja un ignorante sueño sino, precisamente, el momento exactamente posterior al éxtasis amatorio.[4] Son dos los rasgos de la obra que, por el contrario, apoyarían una lectura más cruda del cuadro de Klimt frente a la tesis de Troisi: la posición fetal de la protagonista, que recalca su estado de absolutos indefensión y abandono; y la perspectiva con que Klimt compone el óleo, situándonos a los espectadores sobre Dánae en un plano de visión vertical que domina la escena –perspectiva que también encontramos en la bellísima obra de Balthus expuesta en la exposición «Muchacha dormida» (1943), en donde es un espectador de pie quien contempla a la adormecida mujer horizontal–. Tanto Klimt como Balthus son maestros en dotar de un halo de sacralidad y, con ello, de enmascarar a través de su estetización, las relaciones de sometimiento; estas se ejecutan en su producción, más que a través de la representación del tema en sí, mediante símbolos aparentemente irrelevantes –el modo de componer la posición de las piernas desnudas de las mujeres– y la perspectiva que adopta la obra, la cual nos sitúa por encima de las protagonistas, ejerciendo un dominio a través de la mirada.

Balthus (1943), «Muchacha dormida», Colección Tate Londres

Esa potestad de la visión sobre la mujer dormida señala, además, una ambigüedad erótica que es recogida por Jacqueline Munck aludiendo a la influencia de «El sueño de Santa Úrsula» de Carpaccio (1495) –lienzo en el que se aparece un ángel en sueños premonizando la muerte de la santa– sobre la obra de Balthus «El sueño II» (1956-57). Se trata de la dicotomía entre Eros y Tánatos, entre «deseo y destrucción» que se produce en la representación del tema de la visita nocturna, el cual suele referirse a la llegada de un amor que, desde esa posición elevada y sigilosa, protege pero también acecha a la mujer horizontal, pues nunca se sabe si es guardián o amenaza.[5]

Las mujeres glaciales

En la ya mencionada Venus dormida de Giorgione se inicia esta tradición de erotización del sueño femenino que llega hasta la Dánae «violada» de Klimt o la indefensión obscena de las lolitas balthusianas. En la literatura se va a consolidar a través del brutal mito de la bella durmiente, el cual, titulado Talía, Sol y Luna, apareció inicialmente en una colección de cuentos titulada Pentamerone de Giambattista Basile en 1635, y que dista mucho del relato que nos mostró Disney.

No obstante, la idea de un acto sexual que es capaz de vivificar a un ser dormido, desfallecido, cadavérico o inorgánico aparecía ya en un mito clásico, el de Pigmalión, el cual anticipa las fantasías sexuales contemporáneas referentes a los autómatas. Nuevamente hemos de recurrir a Metamorfosis. En el Libro X, Ovidio nos presenta la historia de un torpe solterón desahuciado de toda expectativa amorosa: Pigmalión. Ante el páramo sexual y afectivo en el que se encuentra, Pigmalión concibe una ingeniosa y bella solución parafílica a su soledad: se construye su propia escultura de la mujer de sus sueños; sí, esa mujer que sobrepasa con holgura la decepción, defectos y sombras de todo ser encarnado. Pigmalión, galán atento y generoso, colma de agasajos, joyas, flores y besos a su estatua, hasta que un día pide a los dioses esa «virgen de marfil» como esposa y así «tocado se ablanda el marfil y depuesto su rigor en él se asientan sus dedos y cede».[6]

El mito de Pigmalión inaugura un imaginario sexual en el que la indiferencia o la distancia de la amada –que es fría como una estatua– comienzan a ser interpretados como una esperanza de voluptuosidad, como una invitación al acto sexual. Va a ser una idea que se va a reafirmar fuertemente en el imaginario victoriano del siglo XIX a través de la figura del ángel del hogar, el cual se refería a mujeres pasivas, glaciales y debilitadas que encumbraban una «sexualidad suprimida, propia de la santa asexuada y virginal».[7]

Rafael Sánchez Barbudo (1887), La convaleciente, Museo de Bellas Artes de Argentina

Esta estetización del ideal de la mujer glacial, insensible e impasible sirvió para disimular un gran terror de la época: la incapacidad que estaban experimentando los varones burgueses para satisfacer sexualmente a las mujeres

La palabra «frigidez» apareció en el vocabulario médico entre 1840 y 1850 y fue una constante de la era victoriana, época que desconfiaba del sexo en general. Jules Michelet, un relevante historiador francés del siglo XIX que publicó, con gran éxito, algunos de los vademécums patriarcales de la época, como las obras La femme (1859) y L’amour (1858), fue un ejemplo de las contradictorias obsesiones victorianas que llegarán hasta la obra de Balthus. Michelet defendía con ahínco que el mayor enemigo de la República Francesa había sido la lucha de las mujeres por la emancipación –la internacionalización del movimiento feminista se produjo a mediados del siglo XIX con la Convención de Seneca Falls de 1848– y que estas eran, esencialmente, en tanto que seres menstruantes, enfermas cuya única vocación vital había de ser amar y servir a su marido. Tales afirmaciones no servían más que para soterrar los sonrojantes complejos que estaban experimentando los varones de la época. Michelet era bastante torpe en el plano sexual y –como nos narra Kniebhler– «se sabe que nunca llegaba a hacer «vibrar» a Athenäis, que se contentaba con ser objeto de deseo, comer bien, dormir bien: ésa era toda su sensualidad».[8]

Como nos prosigue contando Kniebhler, a mediados del siglo XIX excitar a una mujer se había convertido en un problemático enigma y el doctor Auguste Debay, un médico militar francés, publicó entre 1848 y 1888 un curioso libro, el cual se reeditó más de cien veces y en el que se detallaban los modos en que se podía estimular a una mujer: Higiene y filosofía del matrimonio, se titulaba. Asimismo, cuenta Laqueur que el vocabulario referente al clítoris fue condenado al ostracismo en el siglo XIX y no reapareció hasta 1905 con Freud, en quien va a ser considerado no ya una fuente de placer femenino sino un espacio somático de desviación sexual.[9] Curiosamente, la frigidez imperante en la época victoriana acabó convertida en un mito sexual a través de los vampíricos retratos de las mujeres aristocráticas judías de Gustav Klimt en el secesionismo vienés. Esta estetización del ideal de la mujer glacial, insensible e impasible sirvió para disimular, encumbrándolo en lo erótico, un gran terror de la época: la incapacidad que estaban experimentando los varones burgueses para satisfacer sexualmente a las mujeres y la falta de deseo masculino. Lo impávido, lánguido y ausente se transformó a finales del siglo XIX en un elemento erótico, de ahí esa sensualidad sumergida o «erotismo latente» –como lo denomina Munck[10]– que pretendiese hallarse en la representación de la mujer dormida y que también encontramos en los retratos de indiferentes púberes tendidas de Balthus.

Balthus (1941-43), «El salón», Minneapolis Institute of Arts

En Balthus las mujeres poseen un estudiado descuido en la posición de sus piernas que, frente a la pintura de Mary Cassatt, resulta artificioso, pues es el resultado de una milimétrica composición

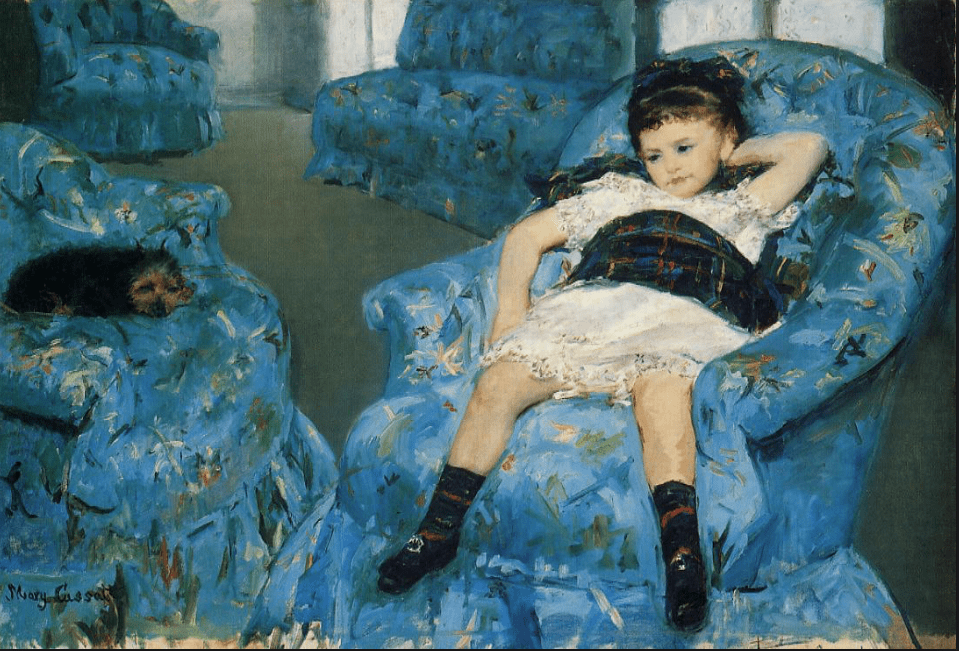

Una precursora de Balthus: Mary Cassatt

La representación de la pubertad sexuada fue una reacción a los tabúes de la sociedad victoriana y no se inicia a mediados del siglo XX con Balthus, sino que se da ya en el fin del siglo anterior. Curiosamente, destaca aquí una mujer, la pintora estadounidense Mary Cassatt, con su enigmático cuadro de 1878 titulado «Young girl in a blue armchair».

Mary Cassatt (1878), Young girl on a blue armchair, National Gallery of Art Washington D.C.

Son dos las ideas rompedoras que aporta esta pintura. En primer lugar, Cassatt exhibe abiertamente las piernas de una niña, quien, además, no se sienta de manera constreñida en el sofá; por el contrario, su postura muestra dejadez, comodidad e indiferencia hacia los espectadores. No obstante, su descuido no es propio de ninguna impostura, al contrario que las desganadas púberes de Balthus, cuya indolencia es más bien el efecto de una pose erótica que el autor desea imprimirles. En Balthus las mujeres poseen un estudiado descuido en la posición de sus piernas, que, frente a la pintura de Mary Cassatt, resulta artificioso, pues es el resultado de una milimétrica composición.

Tapar las piernas era un recurso propio del victorianismo pacato, época en que «los muslos, las piernas mismas, se vuelven indecentes en toda su extensión. La mojigatería victoriana llega a vestir las patas de las mesas[11]». La exaltación de las piernas desnudas, que se contempla también en el can-can de la Belle Époque, era una reacción contra el conservadurismo. Sin embargo, esta visión desenfadada y liberada de la púber no se realiza en Mary Cassatt desde una posición de poder. Cassatt, como señala Griselda Pollock, lo consigue a través de la perspectiva que imprime a la escena[12]. No es un adulto quien está observando la imagen, sino alguien que se sitúa a la altura del infante, mostrándonos el mundo desde la posición de la niña. Con ello, Cassatt emancipa el imaginario infantil, mientras que Balthus simplemente lo pone al servicio de los deseos del mundo adulto –como en la controvertida obra Thérèse soñando–.

Balthus ( 1936-1939), «Thérèse revant, MET.

No atentamos contra la libertad imaginativa de los artistas, sino contra las carencias formativas y pedagógicas en el comisariado, la museología y la historia del arte

El privilegio de ser Balthus

Como observamos, el imaginario de la mujer recostada no se ha limitado a representar a la mujer que descansa: se ha tratado de una invitación erótica, de un reflejo del deseo del artista. Y hay deseos, como los que Balthus insinúa, cuya representación, si bien no debe ser censurada, tampoco es loable.

No es que los espectadores reticentes seamos escandalizados puritanos o intolerantes censores de su obra sobre la pubertad; somos simplemente un público informado que no vive de espaldas a la historia, sino consciente de la tradición artística occidental y de la carga política que toda representación estética conlleva. El arte sólo es una experiencia gratuita cuando responde a una posición privilegiada. No se trata, pues, de que «las braguitas de una adolescente [sean] incitadoras a la agresión sexual de las mujeres» –como argumenta Gabriel Albiac en esta estupenda columna con motivo de la petición por internet que sugería la retirada del cuadro Thérèse soñando en el Metropolitan Museum o, al menos, una contextualización de la obra en referencia a la posible perversidad de su autor–. No se está pidiendo llevar a cabo un ataque iconoclasta a la libertad de expresión –como, por cierto, sí ejecutó la sufragista Mary Richardson en 1914 al atentar contra La Venus del espejo de Velázquez como protesta por el tratamiento del gobierno a Emmeline Pankhurst–. No obstante, poder mostrar estas «provocadoras» obras de arte tampoco implica que haya alabar –como señala acertadamente Laura Freixas en referencia a la Lolita de Nabokov– las representaciones autocomplacientes de la pederastia.

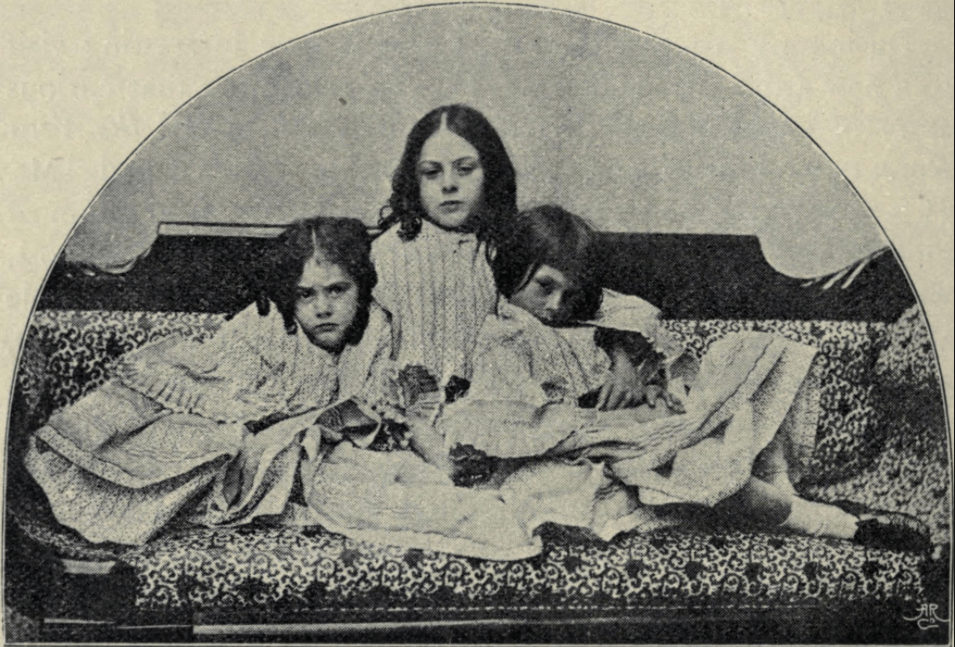

Desde algunos feminismos reivindicamos algo mucho más modesto y razonable: no atentamos contra la libertad imaginativa de los artistas, sino contra las carencias formativas y pedagógicas en el comisariado, la museología y la historia del arte, ámbitos que sí tienen la obligación de señalar al espectador el contexto socio-político en que se producen las obras. Los comisarios no son meros estetas, sino mediadores entre el público y la obra de arte y, en este sentido, cumplen una función hermenéutica y didáctica. No se trata de sermonear al público desde el púlpito del arte, pero sí de comprometerse con los modos de representación y sus significados. Expongamos la obra de Balthus, las fotografías de niñas de Lewis Carroll[13] o las relaciones homoeróticas maestro-alumno en la Grecia clásica, pero hagámoslo explicando al espectador profano las relaciones de poder-saber-verdad que han permitido en la historia representar de manera gratuita y laudatoria las fantasías pederastas.

Lewis Carroll (h. 1859), «Edith, Lorina and Alice Liddell», Photography Collection, Humanities Research Center, University of Texas, Austin

La reivindicación del arte como esfera tangencialmente separada de su contexto, ausente de todo pensamiento político o moral, no es más que el síntoma de una asimétrica posición de poder. El problema no es la representación en sí de una pubertad sexuada –tema que aparece también en obras literarias de mujeres como El amante de Marguerite Durás o Las edades de Lulú de Almudena Grandes–, sino la posición de poder desde la que se expresa y, en consecuencia, esa frivolidad con la que se pretendiesen mostrar, contemplar y representar ciertos deseos velándolos en cándidos motivos artísticos. Es ese espíritu aristocrático, de burguesía acrítica, de dandismo estético, lo que escuece en Balthus.

No hay conflicto en la ejecución artística de la ambigua obra de Balthus sobre la pubertad. Él se limita a exponer y celebrar su fantasía con despótica distancia, sin crítica, ni dilema algunos. Lo que punza de su obra sobre la infancia femenina es precisamente esa libertad ilimitada que se permite Balthus, quien pareciese mirar sus deseos por encima del hombro, con absoluta ligereza, a modo de risueñas licencias que osa permitirse el temperamento artístico. He ahí el malestar que provoca, pero también el indiscutible valor artístico de su obra.

A mí no me escandalizan unas «braguitas adolescentes», sino esa libertad orgullosa a la que una mínima conciencia moral pone freno, y también la impunidad histórica con que ciertas relaciones de poder –la cansina fantasía erótica del hombre mayor que tiene relaciones con una persona menor– permanecen incuestionadas, son socialmente toleradas y quedan veladas como deliciosas excentricidades o insustanciales señas de identidad de la condición humana. De Balthus no duele su obra, sino la ideología que la sostiene. Balthus, pues, no es una mera obra de arte, sino un discutible modo de estar en el mundo.

- Portada: Balthus (1944-1946), «Los días felices», Hirshhorn Museum and Sculpture Garden Smithsonian Institution.

[1] ^ Lynda Nead afirma que el cuerpo femenino es «icono de la cultura occidental» y Mª Ángeles López Fernández sostiene que existe un esquema persistente en la historia del arte: la mujer adquiere el estatus de objeto de la obra del arte, mientras que el varón es sujeto creador de la misma. Véase Nead, Lynda (1992): The female nude, Londres, Routledge, p. 14; López Fernández, Mª Ángeles (1989): «La mujer y el retrato. Una aproximación al objeto», Arte, Individuo y Sociedad 2, pp. 17-42.

[2] ^ La información que se ofrece sobre el mito de Dánae es escasa en Metamorfosis, donde sólo se señala en un pasaje la siguiente escueta información: «Perseo, a quien Dánae había concebido en una lluvia de oro». Véase Ovidio (2003): Metamorfosis, Madrid, Alianza Editorial, p. 163. El sentido general de este mito ha sido extraído de Mavromataki, Maria (1997): Greek Mythology and Religion. Cosmogony, the Gods, Religious Customs, The Heroes, Athens, Editions Haitalis, p. 214.

[3] ^ Sobre la representación de Dánae en Tiziano acúdase a https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/danae-recibiendo-la-lluvia-de-oro/0da1e69e-4d1d-4f25-b41a-bac3c0eb6a3c.

[4] ^ Troisi lo expresa del siguiente modo: «Klimt painted a resting Danae, with her face reflecting the ecstasy of an orgasm just reached». Véase Troisi, Alfonso (2017): The Painted Mind: Behavioral Science Reflected in Great Paintings, Oxford, Oxford University Press, p. 17.

[5] ^ Munck, Jacqueline (2018): «En el umbral entre el sueño y la realidad», en Munck, Jacqueline (dir. Editorial): Derain/ Balthus/ Giacometti. Una amistad entre artistas (Exposición celebrada en Madrid, Fundación Mapfre, del 1 de febrero al 6 de mayo de 2018), Madrid, Fundación Mapfre, p. 68-71. Munck destaca otra tradición de sentido de la mujer horizontal: la que la asocia a la visión mística a través de la presencia de Pathosformel como la cabeza echada hacia atrás en la mujer tumbada presente en «María Magdalena en éxtasis» de Caravaggio (1571-1610), «El éxtasis de Santa Teresa» de Bernini (1645-1652) o la representación de la histeria femenina en Les démoniaques dans l’art de Charcot y Richer (1887).

[6] ^ Ovidio (2003): Metamorfosis, Madrid, Alianza Editorial, p. 211.

[7] ^ García Expósito, Mercedes (2016): De la garçonne a la pin-up. Mujeres y hombres en el siglo XX, Madrid, Cátedra, p. 69.

[8] ^ Ovidio (2003): Metamorfosis, Madrid, Alianza Editorial, p. 211.

[9] ^ Véase Laqueur, Thomas (1990): Making sex: Body and Gender from the Greeks to Freud, Cambridge, Harvard University Press, p. 160-178.

[10] ^ Munck, Op. Cit., p. 69.

[11] ^ Ibid, p. 345.

[12] ^ Texto original en inglés: «For instance in Young girl in a blue armchair, 1878 by Cassatt, the viewpoint from which the room has been painted is low so that the chairs loom large as if imagined from the perspective of a small person placed amongst massive upholstered obstacles. The background zooms sharply away indicating a different sense of distance from that a taller adult would enjoy over the objects to an easily accessible back Wall. The painting therefore not only pictures a small child in a room but evoques that child’s sense of the space of the room». Pollock, Griselda (1988): Vision and Difference. Femininity, Feminism and the Histories of Art, London, Routledge, p. 65.

[13] ^ Manuel Vicent en esta columna hace la siguiente lectura, alejada del erotismo, de las fotografías de Lewis Carroll y su relación con Balthus: «Balthus trataba de imitar a Lewis Carroll, que había sabido extraer el secreto profundo y primitivo, inocente y desconocido, la esencia del ángel, del alma de las niñas. Contra los ataques que le acusaban de saciarse con el erotismo de esas adolescentes desnudas afirmaba que pretendía justamente lo contrario, rodearlas de un aura de silencio y de profundidad, creando un vértigo a su alrededor».

«La historia del arte occidental no es otra distinta que la de la representación del cuerpo femenino». Ejemplos que lo confirman: Grupo de Laocoonte y sus hijos; El discóbolo; Los discípulos de Emaús (Caravaggio); El sueño de Jacob (Ribera); El Cristo, La fragua de Vulcano, El retrato del Príncipe Baltasar Carlos, Retratos de bufones (Velázquez); Autorretratos (Durero); Abuelo con su nieto (Ghirlandaio); Los fusilamientos del 3 de mayo, Perro semihundido (Goya). Cito de memoria, pero creo que en todas esas obras maestras del arte occidental –se podrían citar algunos miles más– no aparece ni una sola mujer, ni vestida, ni desnuda ni mediopensionista. ¿Cómo se puede decir la memez que encabeza mi comentario y que es copia literal de una frase del artículo? ¿Significan las palabras para las críticas de arte feministas lo mismo que para el común de los mortales?

Estoy completamente de acuerdo. Creo que somos seres inconscientes y mentalmente débiles, y que necesitamos un comisario o comisaria que nos indique, cuando vamos a ver una exposición, qué pecado nefando comete el autor contra la dignidad de la mujer yacente. Es más, es preciso que el Instituto de la Mujer, o el mismo CSIC, doten de un cuerpo de inspectores o inspectoras a los museos, para poner de manifiesto esos detalles ideológicos fruto de una conciencia moral sin freno y de una libertad orgullosa. Como apoteosis del nihilismo puritano. Como quintaesencia de la moral resentida. Y que lo hagan balando.

¿Y qué te crees que es un museo? ¿Y el arte y la «obra de arte»? Ah! claro, que el arte nunca ha cumplido ninguna función en una sociedad determinada, que ahora ya no hay inspectores que escriben la historia de arte como lo han hecho siempre, ni crean y mantienen instituciones como el museo, ni elevan la «obra de arte» y a los «genios» a los altares de un nuevo culto, para contribuir a un mercado de esas obras y esos genios que es uno de los productos financieros más rentables de la actualidad… Claro, es que el arte es pura metafísica (desde las cuevas de Altamira, las Piramides y Balthus ) y el museo inocentemente nos la pone delante para deleite del pueblo. Vaya, la quintaesencia de la moral metafísica. No, los detalles ideológicos no son fruto de una conciencia moral sin freno y de una libertad orgullosa, sino de una estructura histórico-social con sus jerarquías y sus valores, y sí, estoy de acuerdo contigo precisamente porque no somos seres inconscientes y mentalmente débiles, de lo que se trata es de ver lo que tenemos delante, si lo que vemos es una mirada complaciente hacia la violencia, eso es lo que vemos, por muchos inspectores que nos indiquen que es una obra maestra por la belleza de sus colorines, y la libertad del artista (que desde Altamira, las Piramides y Balthus eran todos muy libres).

Es difícil deslindar el esfuerzo de análisis artístico que hace la autora del artículo de su afán moralizador. No dudo que muchas obras de arte -no todas- pregonan una moral implícita o explícitamente. Y entiendo que es parte de la crítica desvelar esa moral. Y cuando digo moral no separo el término de la palabra política, en un sentido amplio de la palabra política y olvidándose desde luego de partidos políticos. El recurso artístico que utiliza Mary Cassatt en el cuadro que se muestra es exactamente el mismo que utiliza Balthus, y algunos de los cuadros de Balthus están encuadrados desde la misma posición que el de Cassatt. No me parece exagerado decir, entonces, que Victoria Mateos arrastra un prejuicio a la hora de analizarlos, un prejuicio que le hace ver cosas distintas donde hay lo mismo. Cierto que algunos Balthus son , más «groseros» que el Cassatt y más groseros que el propio Balthus en otros cuadros. Y le llamo grosero a hacer más explícita la idea que subyace (subyace malamente a veces), es decir, hacer más explícita la metáfora del deseo de la tumbada o recostada en el cuadro. Ambos sugieren con otro elemento que hay en el cuadro lo que se agita entre las piernas de las retratadas. Mateos atribuye el sentido al deseo del pintor, lo que puede ser lícito… siempre que deje abierta otra posibilidad: el intento del pintor de expresar el deseo de la niña. Si en algo tropieza Balthus como artista es en saber demasiado de las niñas recostadas o tumbadas. Pero Cassatt, más densa y divertida eso sí, no le anda lejos. Meter en este fregado a Nabokov, un artista muy superior a ambos pintores, me parece banalizar el arte y hacer triunfar el afán moralizante sobre el análisis artístico, y debe aceptar Mateos que esta afirmación se puede hacer a sabiendas de que hay poco arte (me da igual si ninguno) inocente.

Описание: Percepcion del parto vertical y horizontal en las mujeres del Centro de Salud Luya, Amazonas – 2013