«Existe, claro que existe una solución. Muchos no quieren oírla, prefieren mirar para otro lado, pero nosotros no le tenemos miedo». El orador realiza una pausa dramática para regocijo de su asesor de comunicación. Sonríe a medias. «No… No le tenemos miedo a nuestra mejor herramienta para subsanar los males de este país… Existe una solución. ¿Y sabéis cuál es? ¡Se llama Educación!». El auditorio estalla en aplausos, los más fervientes militantes ya empiezan a ponerse en pie. «Educación para ser libres. Educación para ser más productivos. ¡Educación para tener una sociedad justa, próspera y para todos!».

Cuesta imaginar una democracia en el mundo, por imperfecta que sea, en donde este discurso no podría pronunciarse. Porque a un político se le puede perdonar que incumpla sus promesas, vacíe las arcas públicas, pegue a su padre o atropelle a una cría de foca. Pero menospreciar el potencial transformador de la educación es un pecado de difícil redención. En este sentido, este artículo no pretende contradecir la sabiduría popular. Se centra más bien en entender las causas de la decepcionante calidad de la educación a nivel mundial. La comunidad internacional tiene parte de culpa por concentrar sus esfuerzos en mejoras cuantitativas en detrimento del aprendizaje. Las consecuencias de la «mala educación» son desastrosas para el crecimiento y el bienestar, especialmente de las personas más pobres del planeta.

Un buen punto de partida es investigar lo que sabemos de la relación entre educación y crecimiento económico. Hasta finales de los años noventa, la literatura académica tendía a centrarse en establecer una asociación entre las dos variables, usando el promedio de años de escolaridad para medir el nivel educativo. Los primeros estudios no podían ser menos controvertidos al encontrar sistemáticamente una fuerte correlación entre ambas variables. No obstante, la correlación no implica causalidad y si bien la educación puede causar el crecimiento, la relación inversa también se antoja razonable. En la misma línea, factores exógenos podrían afectar a ambos en la misma dirección, como la calidad gubernamental. Además, medir la educación de un país por los años de escolaridad promedio obvia el truismo de que la calidad de la educación varía significativamente entre países y que el aprendizaje no es un fenómeno domesticado que solo se produce en las aulas.

Aún así, el consenso de hace un par de décadas albergaba pocas dudas de que más educación en el presente aumenta el crecimiento futuro. Por eso a más de un funcionario de Naciones Unidas se le debió cortar la digestión cuando le llegó el estudio de Lant Pritchett Where has all the education gone? en 1996[1].

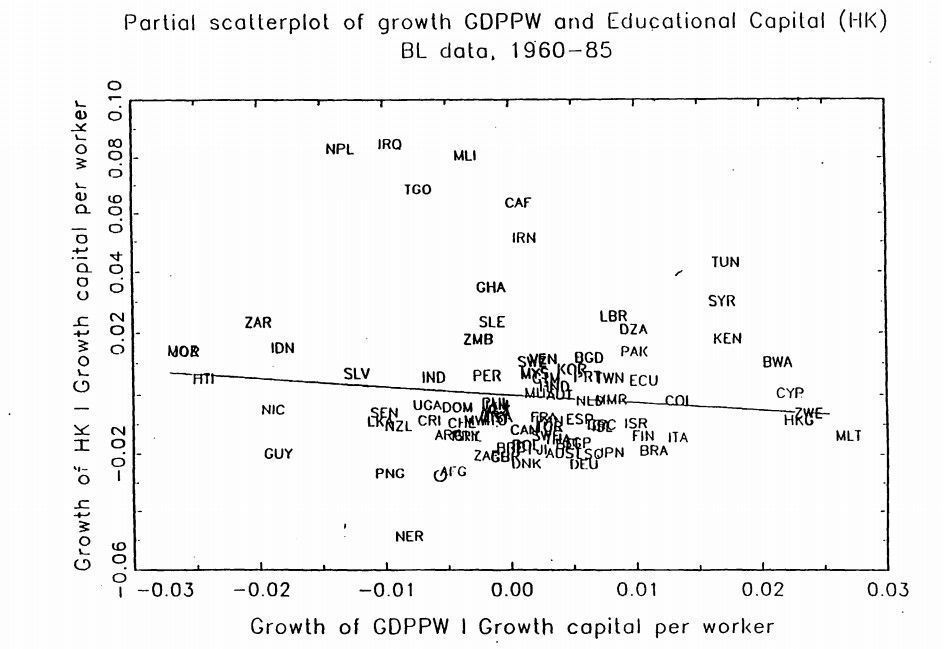

Sin entrar en detalles metodológicos, el economista de Harvard y el Banco Mundial encontró evidencias robustas para concluir que un incremento en la escolarización no aumentaba el ritmo de crecimiento a largo plazo, e incluso parece disminuirlo una vez hechos los controles adecuados. Así lo sugiere el siguiente gráfico que muestra la correlación negativa entre crecimiento del capital humano y crecimiento del PIB por trabajador controlando por el crecimiento del capital físico por trabajador.

Fuente: Pritchett (1996)

Este puzle resulta aún más llamativo cuando se conocen las estimaciones del retorno de la educación —el cambio porcentual en ingresos provocado por un año adicional de escolaridad— a nivel individual. Si regresiones simples suelen mostrar retornos superiores al 8 %, también lo hacen estudios que usan métodos más refinados y consistentes[2]. Pritchett nos propone tres narrativas no excluyentes que podrían explicar esta paradoja. La primera sigue el modelo de signalling de Spence, que entiende la educación como un mecanismo de identificación, no de creación, de capital humano. La idea subyacente es que los empleadores poco saben del talento y la capacidad de trabajo de sus futuros empleados. El éxito educativo se convierte en una señal para que los mejores candidatos puedan demostrar que lo son. La segunda narrativa consiste en que el tipo de capital humano que adquieren los estudiantes es beneficioso y útil para su enriquecimiento personal pero no para el crecimiento del país. Esto sucedería si los trabajadores mejor formados se dedicasen a actividades contraproducentes o generadoras de rentas. La tercera explicación, algo más técnica, es que la demanda de empleo cualificado tiende a estancarse mientras se dispara la oferta y los retornos educativos caen en picado. En definitiva, el estudio sugiere que la educación puede ser útil a nivel individual, pero no a nivel agregado.

Es difícil desmentir que haya algo de verdad en las narrativas del estudio de Pritchett en 1996. Sin embargo, y afortunadamente para idealistas y funcionarios internacionales, la investigación económica reciente apunta a una relación fuerte y causal entre el crecimiento económico y las habilidades cognitivas de la población: la calidad de la educación sí importa. Los trabajos pioneros de Hanushek, Woessman, Kimko y compañía confirman que la duración promedio de la escolaridad es una aproximación muy imperfecta de la educación y el aprendizaje[3]. Mientras que la media de años de escolaridad y el nivel inicial de renta per cápita no explican más del 23 % de la variación del crecimiento entre los países, al añadir la calidad de la educación se logra explicar el 73 % de la variación. De hecho, los años de escolaridad prácticamente no tienen efecto alguno en la tasa de crecimiento. Además, una mejora de una desviación estándar en los test de matemáticas conduce a un incremento del crecimiento de un punto porcentual. Por el efecto compuesto, esta diferencia acaba teniendo repercusiones enormes a largo plazo.

El incremento de la tasa de escolarización es por lo tanto un factor necesario pero no suficiente para la mejora de la educación. Se trata de un objetivo intermedio, cuyo último fin es contribuir al aprendizaje y desarrollo personal de los estudiantes. Por eso sorprende tanto el contraste entre el éxito relativo de la escolarización y el fracaso del aprendizaje. Aunque sigue sin haberse logrado el Segundo Objetivo del Milenio de universalizar la educación primaria, la tendencia es esperanzadora: de 1999 a 2010 la tasa de escolarización global ascendió del 82 % al 90 %. El gasto global en educación jamás ha sido tan alto, creciendo al 2,7 % en términos reales desde 1999. En los países menos desarrollados la misma es aún mayor, superando el 7 % anual según la UNESCO. Sin embargo, menos de la mitad de los niños y niñas son capaces de leer textos sencillos o realizar operaciones aritméticas básicas después de completar la educación primaria. En países como Perú, Brasil o Marruecos, más del 60 % de los estudiantes no superan la barrera de los 400 puntos en test estandarizados; barrera que los educadores asocian al analfabetismo. En España, el porcentaje de estudiantes que Hanushek y Woessman consideran «iletrados» ronda el 13 %, por debajo de Portugal o Grecia, pero por encima de Francia o Reino Unido. A la luz de la evidencia presentada, cuesta exagerar la magnitud del perjuicio a la prosperidad de los países que causa este déficit cualitativo en la educación.

El menosprecio de la calidad educativa en la esfera pública tiene raíces prácticas y políticas. La cantidad siempre es más fácil de medir que la calidad y los logros ganan cierto sex appeal cuando son cuantificables. La cuantificación de los objetivos políticos suele ser una buena idea, siempre que no se tope con la fastidiosa ley de Goodhart: a veces cuando utilizas una medida como objetivo, esta medida deja de ser relevante. Esto ocurre cuando la verdadera variable de interés (el aprendizaje) no es directamente observable y se recurre a una variable aproximativa (la escolarización). Las autoridades tienen entonces el incentivo de inflar la variable observable pero aproximativa en detrimento de la variable de interés. Aumentar el gasto educativo para inundar escuelas y universidades es sencillo, estético, popular y no implica ninguna delegación de poder. Pero si algo no funciona, más de lo mismo probablemente no sea suficiente.

Afortunadamente, el paradigma educativo parece estar basculando lentamente hacia una focalización en la calidad. La medición del aprendizaje genera reticencias por el peligro de convertir la escuela en un centro de examen que sacrifique la formación en favor de mejores resultados. Esta preocupación puede estar justificada en sistemas educativos avanzados, pero cuando lo medido por los test estandarizados es la capacidad de leer en voz alta o sumar números con decimales el riesgo se estima menor. La educación importa y tomársela en serio implica diseñar agendas amplias que dejen de medirla como una condena penitenciaria (por el tiempo pasado en clase) y se centren en el aprendizaje.

[1] ^ Pritchett (1996):Where has all the education gone?, The World Bank, Policy Research Department.

[2] ^ Angrist y Krueger (1991), Oreopoulos (2006).

[3] ^ Hanushek et al. (2007): Education Quality and Economic Growth.