Tras el breve repaso del artículo anterior a la historia de la ciudad, ahora nos toca analizar la relación entre el poder y la ciudad. Resulta evidente que esta, además de surgir como la acumulación de edificaciones, ha adquirido una forma concreta ligada a épocas culturales y políticas. La ciudad es, y ha sido, escenario de poder soberano, militar, eclesiástico y, en la actualidad, ciudadano. La forma urbana es expresión de su contemporaneidad y su transformación, la intervención en lo existente, tiene unas connotaciones que van mucho más allá de la construcción en sí.

Si Atenas introducía grandes espacios públicos acordes con su democracia y una participación ciudadana que se desarrollaba en la calle, las ciudades medievales se apiñaban a la sombra de inmensas catedrales y los soberanos absolutistas creaban escenarios urbanos de inmensa escala acorde con su magnánimo poder. Con la llegada de la industrialización se derriban las murallas que definían un claro límite territorial de la ciudad y de la condición de ciudadanía, y se da paso a ensanches e intervenciones que representan el nuevo orden burgués, como sucederá en Barcelona con el famoso, y exitoso, Plan Cerdá. Del mismo modo, cuando Sixto V interviene en una Roma medieval que no es más que un miserable fantasma de su pasado y crea grandes avenidas que unan los principales templos, está buscando extender el poder de la iglesia al conjunto urbano, subordinar toda vida pública a la presencia de la Iglesia. El barón Haussmann creará, bajo Napoleón III, la ciudad de la nueva clase dirigente, la ciudad de la burguesía, una urbe higienizada y homogénea que sanea un núcleo medieval hervidero de la revolución de 1848 en París. También los regímenes dictatoriales del siglo XX convertirán las ciudades en sus escenografías de poder, aprovechando o creando avenidas o inmensas plazas, más bien vacíos, para demostraciones militares. Toda escala conocida empequeñecía al lado del nuevo Berlín ideado por el arquitecto del régimen nazi, Albert Speer. Incluso en un viaje reciente a Vietnam pude constatar la inmensa herida del mausoleo de Ho Chi Minh en Hanoi.

Pero dejemos de viajar en el tiempo y el espacio para volver a la España de ahora. Porque ejemplos de todas las épocas y lugares hay centenas, pero lo que nos interesa a nosotros es la lección que podemos obtener de ellos y cómo podemos crear ciudad y ciudadanía desde esta lección. Aquí, el principal escenario urbano español, y el más mediático desde el 15M, surge de una intervención urbanística al ejemplo haussmaniano más bien modesta, que le otorgó esa forma semicircular tan característica. Hablamos de la Puerta del Sol, un escenario político bastante eficaz pero algo menos como espacio cívico, que no es lo mismo. Sí, el movimiento 15M se apropió de este lugar por su carácter emblemático e incluso se convirtió en un espacio colonizado por un campamento efímero, pero a nosotros no nos interesa la politización del espacio público, sino funcionamiento como un lugar de encuentro e intercambio de nuestra heterogeneidad. La Puerta del Sol funciona como nodo de todo el movimiento que acumula y atrae como punto central de Madrid, es un hervidero, una seña de identidad de la ciudad, pero no tiene valor como espacio en sí. Es un lugar de paso, no de estancia. Se ha intentado solucionar mediante diversas iniciativas poco exitosas como el concurso «Piensa Sol», planteado por el COAM, donde la propuesta ganadora acentuaba una sobria monumentalidad. Y mientras esta propuesta de desvanecía tras el bombo y platillo, el metro, con ese acceso de ovni triangulado, era rebautizado como Vodafone Sol.

A una marca privada se le cedía el germen de identidad de la ciudad con evidentes fines comerciales. Que existan colaboraciones público-privadas puede ser un gran avance, de hecho en la actualidad es algo imprescindible si se quiere mantener el espacio público sin que sea siempre a cargo de las arcas públicas. Pero de nuevo no es el qué, sino el cómo. No ha sido a beneficio del ciudadano, ese tercer ente del triángulo amoroso a quien los otros dos amantes ignoran en su diálogo. Todo se ha reducido a una transacción económica, pero no se ha generado ningún beneficio concreto para el lugar, no han supuesto un valor añadido más que las sílabas del nuevo nombre. ¿Con la tecnología de Vodafone, se ha instalado, por ejemplo, una red de wifi gratuito, un modo de potenciar ese espacio?

De un modo más sutil, y de hecho asociado con un uso de la calle muy nuestro, el de las terrazas de bares y restaurantes, los ayuntamientos venden el espacio público a negocios privados por un canon de uso. Sin estas terrazas no existirían ni la sana costumbre de irse de cañas ni el dinamismo en la calle en muchos lugares que sin ellas serían desiertos urbanos, además de los empleos generados y el beneficio económico. Lo que sucede es que este en ningún momento se revierte directamente al lugar, a ese espacio público ocupado, del que obtiene usufructo, y tampoco la administración emplea ese canon obtenido en mejorar los espacios ciudadanos, algo especialmente visible en uno de los focos calientes del terraceo madrileño, Malasaña.

Insisto, no se debe confundir dos conceptos muy distintos: no es lo mismo el activismo político que el ciudadano, movimiento aún inexistente en muchos lugares, pero que se está extendiendo con rapidez gracias a las nuevas tecnologías y su capacidad de establecer redes efectivas entre colectivos menores. Este es el que nos interesa, el que está abierto a cualquier que quiera participar activamente en mejorar su entorno, en hacer la ciudad más habitable, en aportar su individualidad a lo común. Cuando fui —como representante de una asociación de estudiantes en que participo, ACETSAM— a la nave de Basurama por la zona García Noblejas, solo quería conocer el ambiente, a personas implicadas en la participación ciudadana desde hace años. Allí encontré un enorme interés por lo poco y humilde que hacíamos en la asociación que me animó a continuar. Probablemente porque se trate de eso, de la humildad, de actuar desde la escala doméstica, de conseguir un gran cambio con unos pocos movimientos de las piezas del tablero que somos cada uno de nosotros.

Aunque las manifestaciones puedan hacernos creer que los ciudadanos tenemos el poder en la ciudad, estas no son más que ocasiones puntuales donde se incide en que hemos dejado el poder ciudadano en manos de los políticos, cuando la ciudad debe ser un ejercicio colectivo que se hace día a día, a todas las escalas. Si los centros de nuestras ciudades renacen como centros comerciales a cielo abierto, puros espacios de consumo para morir al anochecer, la periferia se muere. Y se muere porque sus espacios públicos son inhumanos, invivibles, planificados absurdamente por una normativa que asigna unos porcentajes de uso público al suelo. Es innegable que la creación del espacio público, o de un espacio público efectivo, es un fenómeno muy complejo, tan predecible como azaroso, y donde el factor tiempo resulta fundamental. Sin embargo, en muchas ocasiones son tan culpables la administración como el ciudadano, y más en España, donde parece que lo que es «de todos», pues no es de nadie. Ejercer como ciudadano supone un esfuerzo, en tiempos de crisis muchas personas tendrán preocupaciones mayores, pero probablemente con un tejido ciudadano más fuerte esta crisis no hubiera sido tan dañina. No se puede pedir peras al olmo, y para que realmente se consiga un cambio estructural es necesaria una educación en lo común que apenas existe, tanto en el sistema educativo como en muchos núcleos familiares.

Probablemente porque se trate de eso, de la humildad, de actuar desde la escala doméstica, de conseguir un gran cambio con unos pocos movimientos de las piezas del tablero que somos cada uno de nosotros

En España contamos con tradicionales geniales espacios públicos, las plazas surgidas del modo más fortuito, como lugares originales de mercado y comercio. Esas plazas donde se sientan los abuelos, comes pipas e ignoras el cartel de «prohibido jugar al balón», surgidas tanto de la acumulación histórica como de una dinámica social en su uso que se está perdiendo. En ellas está latente la ciudadanía, se vive la ciudad, se producen encuentros entre conocidos y desconocidos que afianzan los lazos invisibles que sostienen nuestra sociedad. Esto parece imposible en los espacios públicos de escala descontrolada que se han planificado en las ampliaciones de nuestras ciudades como una superficie asignada por un porcentaje de «espacio público» en un plan urbanístico. Más allá de que, en la actualidad, y con las nuevas dinámicas de vida, todo el espacio urbano debiera planificarse de otro modo, un tema del que escribiré en breve, lo primordial es que la mayoría de nosotros vive, por decisión u obligación en estas periferias. La cuestión relevante aquí no es ya si hay o no espacio público, si no si este lo es de verdad, si resulta útil, si crea un marco de ciudadanía. Sin espacio cívico se pierde la noción de ciudadano, con todas sus consecuencias y variantes. En esto tenemos responsabilidad todos, instituciones y ciudadanos. Las dinámicas urbanas que suceden en cualquier espacio público son fieles reflejos de nuestra sociedad, sus virtudes y vicios: encuentros casuales y buscados, ausencia de usuarios en ciertas clases sociales por exclusivismo clasista, el incivismo juvenil, la degeneración de quien carece de recursos. La propagación de las exitosas iniciativas en lugares céntricos y mediáticos, buques insignia de lo ciudadano, no puede suceder sin un apoyo y empuje gubernamental, sin su institución como un elemento más de la urbanización planificada.

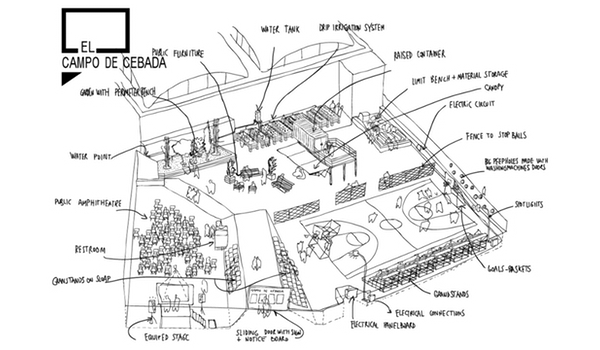

Y aquí llega el gran problema, y es que el poder en nuestras ciudades, en su crecimiento, en su expansión, lo han adquirido las promotoras con el consentimiento y la colaboración de las entidades públicas: son los intereses privados, muchas veces con el apoyo de las instituciones públicas, quienes más han construido, o más bien destruido, ciudad. La construcción es un negocio, sí, pero sus errores y excesos son permanentes, pueblan como esqueletos nuestras periferias. Se ha introducido una dinámica de un modo que parece difícil de extirpar. Incluso en la meca de un «moderneo» institucional y de un gran espacio ciudadano, al que aun así se podría dar más y mejor uso público si fuera más apropiable, el Matadero de Legazpi, aparecen amenazas absurdas de difícil solución. Esto evidencia las ganas de la administración de venderse al mejor postor.Evidentemente, para todo esto hay excepciones. La crisis parece haber sido un remedio, paralizando emprendimientos megalómanos. Dejan paisajes urbanos post-apocalípticos, ruinas sin estrenar, pero parecen habernos concienciado del valor de lo público, de los valores de la ciudad tradicional, de la necesidad de un replanteamiento de nuestro modo de crecimiento. Multitud de asociaciones cívicas han tomado espacios en desuso de nuestros centros (Campo de la Cebada, Esta es una plaza, Esto no es un solar, Bajo el asfalto está la huerta), o de nuestras periferias (Red de huertos urbanos, Paisaje Tetuán), y nos han transmitido a los demás el valor de lo común, de los espacios a compartir, con muchas otras connotaciones y nuevos conceptos de vivir la ciudad. Compartir para todo, intercambiar, aprovechar.

Todo ello nos ha demostrado que es posible el empoderamiento ciudadano sin caer en el juego de los

partidos políticos, que la ciudad es y puede ser de todos. Ser ciudadano es un hecho político, pero entendido como una acción, una participación subjetiva. Al final, política deriva de polis, de ciudad. Además, con su éxito, todas estas iniciativas han sentado la base para que las instituciones sean más laxas en cuanto a su restrictiva legislación. No se puede hacer espacio público sin libertad, pero tampoco se puede si no existen ciertas normas, necesarias cuando muchos parecen haber olvidado los valores del civismo. Es necesario que tomemos iniciativa, aun abocados al fracaso, como hicimos hace unos años con un concurso público para la adjudicación de un solar en la plaza de Cristo Rey en la asociación que mencioné antes, ACETSAM, a la que debo más que unas pocas líneas y prometo un artículo. Nacida de la intención de investigar la arquitectura del desarrollo, hace unos años nos dimos cuenta de que realmente ese desarrollo era igualmente necesario de nuestro entorno más cercano, aunque de un modo distinto. Así que cuando supimos que una propiedad pública abandonada, pero con enorme potencial, salía a subasta y probablemente fuera adjudicada para la construcción de una clínica privada, nos decidimos, tal vez de modo utópico, presentarnos al concurso para su adjudicación.

Esto en especial debería llegar a todos aquellos que estudian arquitectura y serán los futuros profesionales que definan la ciudad en cuanto a su planificación y construcción. Fue una labor que nos aportó enormemente en el conocimiento de los entresijos de los organismos que actualmente toman las decisiones sobre la ciudad, y una experiencia que esperamos no diera las herramientas para invertir las dinámicas actuales como futuros profesionales. Porque en ningún momento se dice que esto tenga que ser al margen del sistema, que no pueda incorporarse en él, transformarlo. Sin la intención de hacerlo, aunque fuera desde la libertad que otorga el estatus de estudiante, nunca habrá un cambio. Y si parece una labor secundaria ante todos los demás retos que tenemos, es porque nos hace falta tomar conciencia de cómo el hecho de vivir la ciudad de un modo u otro puede cambiar nuestro día a día cotidiano. No se puede negar que hay grandes cambios que solo se pueden impulsar desde las administraciones, pero esto es posible si lo exigimos los ciudadanos con nuestros derechos y obligaciones. Este fin de semana nos llaman de nuevo a votar, y recuperar el espíritu de ciudadanía debería ser primordial con independencia del color de la papeleta. Desde todas las posiciones políticas se puede aproximar uno a este asunto fundamental, y probablemente el mejor camino sea el que surja de muy distintos mapas.

Podríamos eternizarnos, pero lo que nos importa aquí es que la ciudad es cohabitada, es compartida, es colectiva, es escenario del poder cívico, un poder recuperado, pero que corre el riesgo de que se lo lleve el viento. Y si podemos vivir lo público como si fuera propio, si la propiedad no tiene que ser condición indispensable para considerar que nos pertenece un trocito de ciudad, entonces me pregunto qué nos empujó a esa fiebre de compra de vivienda, por qué en relación con Europa el porcentaje de alquiler en España es tan bajo, qué nos pasa a los españoles que no contentos con una queremos dos casas, en la playa a ser posible, cuando apenas vamos a utilizarla. Así que deberíamos hablar próximamente de la afición del español al ladrillo.