Era diciembre de 1990, final de una negra década, y el coreógrafo Paul Timothy Díaz se enfundó un traje de licra rosa para bailar al son de la canción Perséfone del grupo Dead Can Dance. La obra se llamaba One AIDS Death… y lo cierto es que en ese momento moría una persona cada diez minutos por complicaciones causadas por el sida, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hoy en día parece ser ya algo olvidado (al menos, algo controlado); parece una cosa de los ya lejanos años 80 y principios de los 90 (o al menos así es en Occidente). Sin embargo, el VIH sigue muy presente en la sociedad actual, aunque ahora se vea como algo crónico. Por ello, el primero de cada diciembre celebramos el día mundial de la lucha contra el sida y recordamos lo que fue, y lo que sigue siendo.

En particular, desde el mundo del arte se rememora a aquellos que la epidemia se llevó por delante, como Pepe Espaliú, Keith Haring, Derek Jarman, Robert Mapplethorpe, Félix González-Torres o David Wojnarowicz —una lista en la que casi nunca aparecen aquellos que estuvieron involucrados en el mundo de la danza, lo que siempre me ha parecido ciertamente extraño—. Es extraño puesto que desde ese ámbito no solo se llevó a la escena [1] el drama del sida en numerosas ocasiones durante esa década, sino que, por varias razones, la danza podía ser uno de los espacios con más legitimidad y solidez desde el cual poder levantar la voz sobre lo que pasaba.

Según John Jordan, la idea de la danza como un arte femenino y feminizante impedía la identificación entre la masculinidad normativa de los hombres del público y de aquellos que estaban en la escena

Como es bien sabido, la epidemia del sida fue tildada como «la peste gay», pero esto, como apuntó Susan Sontag, no fue sino «una proyección ideal para la paranoia política del Primer Mundo» [2]. La filósofa estadounidense sostenía que «las denuncias de “la peste gay” forman parte de un lamento mucho más amplio, muy común entre los conservadores occidentales y muchos exiliados de los países del Este, hacia la permisividad contemporánea de todo tipo»[3]. Aunque fuera mucho más general, esta paranoia también tuvo su mirada puesta en el mundo de la danza. Primero, por la cuestión de la orientación sexual de los integrantes, pues, como argumentó el experto en danza del siglo XVIII John Jordan, desde The Analysis of Beauty (1753) de William Hogarth, la idea de la danza como un arte femenino y feminizante ha sido igualmente proyectada en el bailarín, lo que impedía la identificación entre la masculinidad normativa de los hombres del público y de aquellos que estaban en la escena. Por ello, los bailarines en América, ya fueran de ballet o de vaudeville, eran vistos como homosexuales por el público general. Si a la equivalencia entre bailarín y homosexual le añadimos la de homosexual y enfermo de sida, configurada en los años 80, lo que se tenía era, por relaciones de transitividad, que todo bailarín tenía el sida.

«El bailarín deja de ser sujeto de subalternidad para otorgarse subjetividad política. Este giro es crucial: sus cuerpo son sus tesis» (A. Pérez Galí)

Además, un par de décadas atrás había comenzado una labor que los críticos más conservadores señalaban como la desnaturalización de la danza. Esto tuvo su eclosión definitiva en el movimiento posmoderno, sobre todo en el Judson Dance Theater. El Judson, por una parte, culmina el camino que inició Vaslav Nijkinsky en Les Ballets Russes de Serge Diaghilev, y, por otra, fue una gran influencia en muchos de los bailarines y coreógrafos que crearon durante esta época. Como señaló el bailarín español Aimar Pérez Galí en su conferencia performática Sudando el discurso, «para entender el giro histórico que supone la danza moderna, tenemos que partir de la base que la danza clásica es una tecnología de poder y adoctrinamiento del cuerpo para proyectar los ideales de la clase burguesa»[4]. Y eso lo hizo con un simple pero revolucionario gesto: la transmutación del lugar común. Esta expresión, tomada del crítico de arte y filósofo Arthur Danto, la utilizó Sally Banes para describir la desfamiliarización de los movimientos cotidianos, como correr o andar, en la danza posmoderna. Esto resulta realmente importante en tanto que este camino de reformulación de la danza va de la mano de algo que va a tener también un impacto en las propuestas danzísticas que tuvieron que ver con el sida, a saber, que «el bailarín deja de ser sujeto de subalternidad para otorgarse subjetividad política. Este giro es crucial: sus cuerpo son sus tesis»[5].

La coreografía Live Boys (1980) de John Bernd y Tim Miller era una serie de pas de deux autobiográficos que hablaban de la cotidianeidad de su pareja, de la normalidad de una relación homosexual

Pero otra de las razones por las que la danza tiene una importante voz en la cuestión del sida es, tal vez, la más obvia: la corporal. El cuerpo del bailarín no es sino un tecnocuerpo. Como analiza el historiador de la danza Mark Franko, en el caso del baile durante la época de Luis XIV, «el cuerpo regio en danza era obligado a representarse a sí mismo como remecanizado al servicio de una exigente coordinación entre las extremidades superiores e inferiores dictada por un estricto marco musical. Era un precoz tecnocuerpo moderno». Una obvia condición inicial para la puesta en marcha de este tecnocuerpo no es sino la completa ausencia de agentes extraños al correcto funcionamiento de la mecánica, lo que exigía un cuerpo sano, además de disciplinado. En el sida, todo empezaba y acababa en el cuerpo.

Tal vez, la primera coreografía que anticipó el sida fue una que, paradójicamente, se realizó poco antes del anuncio del primer caso de esa «extraña enfermedad». John Bernd y Tim Miller pusieron en marcha Live Boys en 1980, una serie de pas de deux autobiográficos que hablaban de la cotidianeidad de su pareja, de la normalidad de una relación homosexual. Si ya el hecho de bailar puede pensarse como un acto de vulnerabilidad[6], el de exponer su intimidad como gesto político hacía de esa coreografía un acto de empoderamiento mucho más acusado. Pero la fragilidad de John Bernd se potenció aún más cuando al levantarse la camiseta —para dejar visible las letras GOT pintadas en su pecho que, junto con las que tenía Miller en el suyo, formaban la palabra faggot—, se veían unas manchas de un color rojo azulado. En ese momento nada se sabía sobre eso; pero un año después, la aparición de ese tumor conocido como el sarcoma Kaposi, auguraba lo peor. En efecto, Bernd murió en 1988 por complicaciones relacionadas con el sida, siendo recordado por su coreografía Surviving Love and Death (1981), la primera en hacer una alusión directa y consciente al VIH. En ella tomaba la palabra y hablaba en primera persona de su lucha contra el virus y la sociedad: «y ese virus creó sus propios anticuerpos, y los anticuerpos destruyen las plaquetas de mi sangre, y son las plaquetas las que hacen que la sangre se coagule”, por lo que “mi vientre no para de sangrar».

Douglas Crimp vio el duelo como algo más allá del lamento por la muerte de una persona querida; también era el dolor por la pérdida de una vida sexual libre y sin ataduras

Fueron años en los que el activismo más contestatario se mezclaba con el duelo por la muerte de aquellos que habían sido afectados; dos sentimientos, el de lucha o militancia y el de duelo, que parecían estar en contradicción. Como dice Douglas Crimp, «los rituales de duelo públicos pueden tener su propia fuerza política, sin embargo, suelen parecer, desde una perspectiva activista, autoindulgentes, sentimentales y derrotistas». Pero Crimp vio el duelo como algo más allá del lamento por la muerte de una persona querida; también era el dolor por la pérdida de una vida sexual libre y sin ataduras.

Este sentimiento de melancolía fue central en muchas coreografías de ese momento[7], siendo una de las más sobrecogedoras la realizada por Tracy Rhoades en 1989: Requiem. Rhoades creó esta obra como una elegía a su amante Jom Poche, quien murió como consecuencia del sida un año antes. Al principio, Rhoades indica que la ropa que lleva puesta es de su «amigo Jim». El bailarín va desvistiéndose poco a poco, quedando al final en calzoncillos: «cada prenda representa un recuerdo distinto, lo que quiere decir que el conjunto desencadena un flujo de imágenes anteriores a la muerte de Jim. Significan presencia corporal, experiencias vividas, placeres diarios […] así como luchas médicas»[8]. Después de despojarse de la ropa, en un verdadero ejercicio de vulnerabilidad, comienza a bailar una bourrée mientras suena el «Pie Jesu» del Requiem de Gabriel Fauré. Este fragmento procede de la misa de Requiem de Navidad, pero aquí el oficiante se declara como hombre gay y, además, como el amante del hombre muerto: «el catálogo de los gestos, repetidos numerosas veces y con una energía creciente, puede ser visto como un comentario a una práctica ritual: el sermón de la misa, el recitado del rosario, el canto del Ave María de manera colectiva evocada por la repetición de una sola frase. Desde esta perspectiva, la danza puede ser vista como un paliativo, la repetición para la disminución del dolor»[9].

La bailarina Anna Halprin llevó a cabo un sinnúmero de programas de baile con pacientes terminales basados en la idea de la conexión entre el movimiento y el poder curativo de la danza

Ese carácter analgésico y ritual también estaba presente en las danzas colectivas que Anna Halprin llevaba a cabo. Halprin fue una de las pioneras en el expressive arts healing movement, y llevó a cabo un sinnúmero de programas de baile con pacientes terminales, siempre comprometidos con la idea de la conexión entre el movimiento y el poder curativo de la danza, llegando a crear grupos de teatro separados para hombres y mujeres con VIH llamados Positive Motion y Women with Wings. Para la coreógrafa, «el sida es una crisis del cuerpo y en esta crisis es importante dejar a mi cuerpo hablar su propio lenguaje. Ese lenguaje es el movimiento. Cuando bailo entiendo lo que el cuerpo me quiere decir. El cuerpo es un profesor prudente y poderoso. Y cuando el cuerpo con sida o con otra enfermedad cae en desequilibrio, las lecciones que nos brinda son muy fuertes. Yo he aprendido a vivir plenamente la vida. El mañana no nos está prometido. La vida es un don y no un debe»[10].

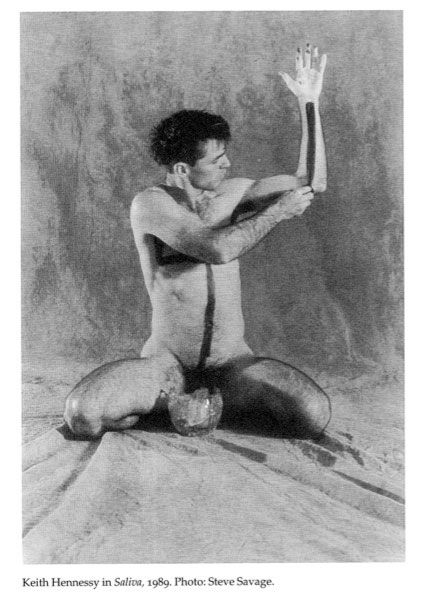

Pero si el cuerpo está en el centro de cada coreografía, los fluidos son sus protagonistas en muchas de ellas. Según David Gere, «históricamente, los fluidos corporales eran problemáticos en danza cuando iban acompañados del miedo al contagio. En el caso contrario, eran bien recibidos (el culto al pulgar del pie ensangrentado, la cinta para el sudor, la ropa para la transpiración). En estas circunstancias, los fluidos no son temidos, más bien están fetichizados. En la época de las performances del sida, esa erotización fetichizada se vuelve desconcertante por estar enredada con el miedo a la muerte»[11]. Ni el sudor queda a salvo de este temor, y eso que, al bailarín, lo «único» que se le pedía era sudar[12]. Y la saliva, otro de los fluidos que, aun provocando temor, no contagiaban, fue la que dio nombre a la danza-ritual que Keith Hennessy llevó a cabo en diciembre de 1988, donde, influido por las filosofías orientales, creía que el bailarín, mediante el acto de compartir ese fluido, disolvía su identidad en la multitud del público, en el todo. Es lo físico y lo fragmentario que emergen a un primer plano, algo que ocurría también en el teatro de algunos dramaturgos de la época, como podía ser el de Rezah Abdoh, vinculado a la crisis del sida y heredero del teatro de la crueldad de Artaud. Ciertamente, aquí hay un interés por la fisicalidad de las ideas, tal y como lo denominaba Abdoh, o por exponer el cuerpo como tesis, en palabras de Pérez Gali. En cualquier caso, se podría decir con Jean-Luc Nancy y su corpus que ya no tenemos un cuerpo, sino que somos cuerpo.

Arnie Zane y Bill T. Jones frente a un decorado de Keith Haring para la coreografía ‘Secret Pastures’ (1984). Foto de Tom Caravaglia.

La obra 21 Supported Positions de Bill T. Jones y Arnie Zane (1987) consistía en un intercambio de posiciones entre los dos bailarines, traspasando así la responsabilidad de uno al otro

Volviendo de la colectividad a la pareja, Bill T. Jones y Arnie Zane hicieron pública la condición de sero positivo del segundo en una edición especial del MacNeil-Lehrer Newshour sobre artistas y sida. Al final de ese programa, la pareja bailó extractos de 21 Supported Positions, una obra del año 87 que consistía en mostrar el apoyo mutuo entre dos hombres. La posición básica era la de uno sujetando y soportando al otro sobre su espalda y la coreografía consistía en un intercambio de posiciones entre los dos bailarines, traspasando así la responsabilidad de uno al otro. Zane explicaba que la danza “se relacionaba con la enfermedad mostrando la fortaleza, siendo capaz de llevar a la otra persona, mi amor, mi amigo, mi colega, y viceversa […] Es una especie de carta abierta a nuestros amigos y al mundo diciendo: seguimos trabajando”[13]. Y siguieron hasta que Zane murió en 1988, no sin dejar antes un obsequio en forma de enigmática coreografía: The Gift/No God Logic.

Esa figura, casi una Pièta, recuerda mucho al Carrying de Pepe Espaliú. Según Adrian Searle, cuando Espaliú estuvo «en contacto con un grupo hispánico de apoyo al sida en Nueva York, advirtió que a menudo utilizaban la palabra “carrying” (llevar, transportar) por “carying” (cuidar). Este grupo de «cuidadores» ayudaban a la gente, por supuesto, a sobrellevar (carry) sus sufrimientos y a veces en el sentido más básico y literal (es decir: transportaban a los enfermos incapacitados para moverse por sí mismos). La consecuencia del hallazgo de este, digamos, «solapamiento» verbal (y la obra de Espaliú siempre ha tenido que ver con desplazamientos y solapamientos) fue su serie de esculturas y acciones». Pero entre una y otra coreografía hay un cambio trascendental: el paso del teatro a la calle[14], algo que en esta época hay que conectar con las manifestaciones ACT-UP o las danzas del High Risk Group (en especial, la impactante Falling).

Habría que preguntarse por qué estas obras, tan impactantes e importantes como las de los artistas al principio mencionados, son casi siempre obviadas

Evidentemente, fueron muchos más los acercamientos al sida desde la danza, así como los coreógrafos y bailarines que trataron el tema, y no solo en la época de la epidemia. Los ecos resonaron durante toda la década de los noventa en los trabajos de algunos coreógrafos, como David Roussève o Maurice Béjart, quien en 1997 creó Le Presbytère con música de Mozart y Queen, un homenaje festivo a Freddie Mercury y Jorge Donn, el bailarín argentino muerto en 1992 para el que creó la célebre coreografía del Bolero de Ravel. Lo que también habría que preguntarse es por qué estas obras, tan impactantes e importantes como las de los artistas al principio mencionados, son casi siempre obviadas. Tal vez sea porque la danza ha sido considerada, dentro de las artes, una disciplina menor, desplazada a lo largo de la historia de su valor cultural y social, tal y como señala Pérez Galí.

Como sugería Arnie Zane, los coreógrafos y bailarines continuaron bailando y creando durante la crisis del sida, pues esta no solo les tocaba muy de cerca sino que decía mucho acerca de cómo se pensaba la danza y la figura del bailarín en esa época. En el ámbito danzístico, el sida supuso el aniquilamiento definitivo del tecnocuerpo, un grado más en el agotamiento de la danza y una nueva manera de empoderar el discurso autónomo del bailarín. Pero las creaciones de esta década no eran meras metacoreografías, es decir, no permanecían en un discurso cerrado y recursivo dentro de la propia danza, sino que, en sintonía con el Judson y con ciertas propuestas teatrales anteriores como las de Piscator o Brecht, apuntaban a la clara condición social y política de la danza.

[1] ^ Podría entenderse aquí escena en el amplio sentido que indica Óscar Cornago cuando dice que “la escena no es sólo la escena, sino también el contexto no siempre visible que la determina y la economía que la produce” (O. Cornago, Ensayos de teoría escénica. Sobre teatralidad, público y democracia, Madrid, 2015, p. 12)

[2] ^ S.Sontag, La enfermedad y sus metáforas. El sida y sus metáforas, Madrid, 2008 (1977), p. 171.

[3] ^ Idem.

[4] ^ A. Pérez Galí, Sudando el discurso, Barcelona, 2015, p. 24

[5] ^ Ibid., p. 38

[6] ^ En una conversación entre el comisario Aimar Arriola y el bailarín Aimar Pérez Galí, uno de los dos comparte una reflexión interesante a este respecto: “Decía Deleuze (creo que era él) que uno no puede pensar si no está en un dominio que excede sus fuerzas, es decir, en cierto estado de fragilidad, de vulnerabilidad. A menudo pienso en que bailar, la exposición pública de un cuerpo que se mueve (perdón por la simplicidad de la definición), es también someterse a un estado de extrema vulnerabilidad: la de la ‘publicación de uno mismo’, en el sentido de hacer un cuerpo público” (A. Arriola, A. Pérez Gali, “Junio 2011”, en O. Cornago (coord.), A veces me pregunto por qué sigo bailando, Madrid, 2011, p. 94).

[7] ^ Dice David Gere que «en la atmósfera de melancolía y pérdida generalizada de finales de los 80, un distintivo conjunto de prácticas memoriales comenzaron a desarrollarse en la comunidad gay, especialmente entre los coreógrafos gays. Estas parácticas fetichistas –la metaforización de lo muerto a través de los restos de ropa, la convocatoria de nombre, memoriales elaborados y coreografías insertas en la tradición de la literatura elegíaca– nacieron de lo que puede describirse como la depresión homocultural» (D. Gere, How to make dances in an epidemic. Tracking choreography in the age of AIDS, London, 2004, p. 98)

[8] ^ Ibíd., p. 94

[9] ^ Ibid., p. 93

[10] ^ Nouvelles de Danse (Dossier danse et sida), n. 8, novembre 1991, pp. 26-27. Decía Pepe Espaliú que “El arte es también una forma de terapia: creo que la mejor. Como Beuys afirmó, la única manera de superarse y tal vez de sanar es estar alerta y mostrar las heridas”.

[11] ^ D. Gere, op. Cit., p. 51

[12] ^ Entiéndase esto como una sinécdoque, por supuesto, y en el sentido en el que lo enuncia Aimar Pérez Galí.

[13] ^ D. Gere, op. Cit., p. 124

[14] ^ Este paso también fue iniciado por el Judson Dance Theatre. Fueron Lucinda Childs y Tony Holder quienes en 1964, durante la obra Street Dance, hicieron a los espectadores mirar a través de las ventanas del teatro: la danza (también) ocurría allí fuera.