—¿Ah, sí? ¿Y adónde quiero ir a parar, Didier? Porque creo que ni siquiera yo estoy muy seguro.

—El poder de las palabras, y su vacío. Y la forma en que, a pesar de todo, nos dominan. Ellas son el único horizonte. El lenguaje es la casa del ser. Perdón, el “hogar” del ser quería decir.

—Eso no es lo que yo pretendía explicar. […]Pero ya que has sacado el tema, Didier, ¿sabes lo que yo pienso del lenguaje? Que hay un falso horizonte y que hay algo más, que es lo real y verdadero, a lo que el lenguaje nos impide llegar. Y opino que deberíamos torturar al lenguaje y dejar de joder la marrana diciéndolo entre nosotros: deberíamos torturar al lenguaje para que hable.

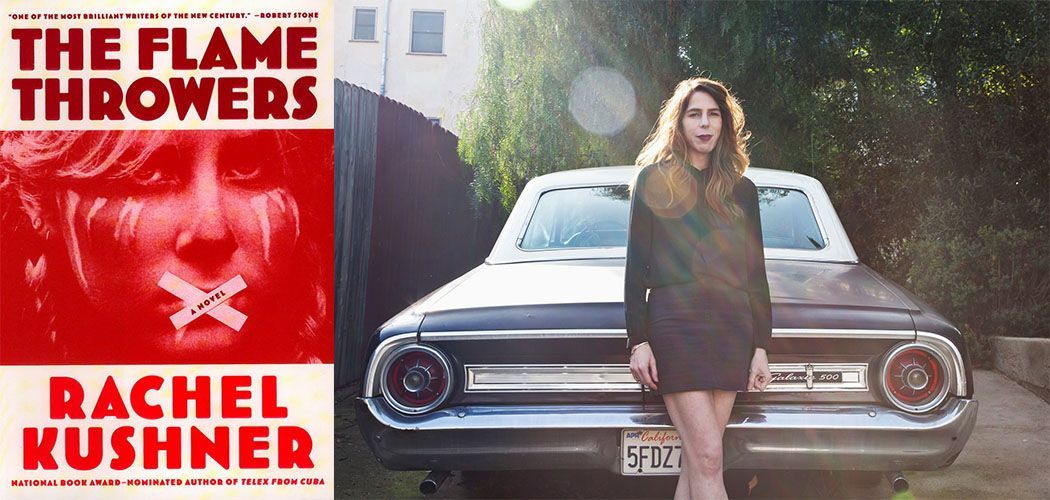

Los lanzallamas, Rachel Kushner

La escritora norteamericana Renata Adler decía, en una entrevista reciente a raíz de la publicación en España de su novela Lancha rápida (Sexto Piso, 2015), que el principal problema de la literatura de corte experimental o vanguardista es que tiende a desdeñar todo sentimiento como si fuera sentimiento barato: «Esas novelas pueden utilizar la nostalgia, el ingenio, el diálogo… Y pueden hacerlo muy bien. Pero son incapaces de incorporar la emoción».

Pese a que considero que gran parte de la literatura más interesante que se ha hecho durante el siglo XX encaja dentro de lo vanguardista o experimental, es evidente que Adler no dice ninguna tontería. La experimentación formal ha sido la seña de identidad de gran parte de los escritores norteamericanos más significativos durante el siglo pasado. Hoy, el reto más importante de una narrativa que se considere ambiciosa probablemente consista en la búsqueda de esa emoción de la que habla Adler, sin renunciar a las conquistas formales del grupo de los iconoclastas posmodernos integrado por Pynchon, Coover, Barth, Delillo y demás.

Estos últimos llevaron a cabo desde los años sesenta una campaña de tierra quemada contra todo lo que oliese a convención o mito. Supieron ver que los viejos trucos del realismo decimonónico (retorcidos, freudianamente matizados, pero no derribados por los escritores modernistas) carecían de sentido después de que la publicidad y la industria del entretenimiento se apropiaran de ellos y los utilizaran de forma masiva. Una vez que pasaron a formar parte del discurso dominante fue necesario poner de relieve su condición de truco, revelar la tramoya y buscar nuevas maneras de contar que huyeran de las formas «clásicas» o realistas. De ahí el constante cuestionamiento de la naturaleza y pertinencia de la estructura, trama y personajes que caracteriza a la literatura posmoderna.

Uno de los problemas de derribar mitos y prender fuego a toda la ciudad es la sensación de orfandad que previsiblemente invade al pirómano después del éxtasis. El sorprendente vacío que sigue al arrebato. Tras desmontar los cánones anteriores, la literatura posmoderna dio paso a un sentimiento de orfandad o perplejidad que podría explicar, en parte, ese resurgimiento de cierta narrativa de carácter más conservador o «realista» practicada por algunos escritores posteriores (una tendencia que, por otra parte, tuvo especial fuerza en el terreno de las letras españolas posterior a la transición, aunque eso es otra historia). David Foster Wallace, escritor plenamente ubicado dentro de las coordenadas de la escuela posmoderna norteamericana, supo ver con claridad este vacío que siguió al fuego posmoderno. En su relato Aquí y allí (La niña del pelo raro, Debolsillo) un ingeniero eléctrico graduado en el MIT, rememora lo que siente al intentar arreglar la vieja cocina eléctrica «de antes de Kennedy» de su tía. El protagonista es un inteligente ególatra que tiene el proyecto vital de fundar una nueva poesía que prescinda del envoltorio del lenguaje para ser por fin fría y precisa. Una poesía de una desnudez impoluta, que reluzca como «fibras brillantes parpadeando en matrices estéticas bajo un floreciente amanecer de sodio». Al final, el brillante ingeniero electrónico y precursor de la poesía matemática se revela incapaz de arreglar una simple cocina, mientras sujeta impotente unos cables desgastados.

Algo parecido pasa con la literatura experimental, demasiado intelectualizada, que termina olvidándose de la emoción para hacer lo que el propio Foster Wallace llamó en alguna ocasión un «mira mamá, sin manos». Si se lee con atención, se percibe en toda la obra de Wallace la tensión entre esos dos polos: la intelectualidad, la autoconsciencia, el solipsismo, por un lado; la búsqueda desesperada de la emoción por el otro. Nadie mejor que él supo ver las limitaciones de la literatura basada en la experimentación formal y la necesidad de trascenderla.

Rachel Kushner lo hace.

Benelli Cafe Racer

Los lanzallamas (Galaxia Gutenberg, 2014), la segunda novela de Rachel Kushner no es ni mucho menos una novela conservadora en lo formal, pero en ella se encuentra toda la tradición posmoderna (curioso oxímoron) asumida sin aspavientos y reconciliada con la senda de la Gran Narrativa americana a lo Francis Scott Fitzgerald.

La novela nos muestra la llegada a Nueva York de la ingenua y ambiciosa Reno, una chica de 24 años aficionada a las motos y al esquí, que alberga la secreta intención de convertirse en artista de éxito. Estamos a finales de los años setenta, años de recesión. Muchas fábricas han cerrado o están a punto de hacerlo y en la ciudad se respira un aire de apocalipsis. Es una urbe oscura, excitante y peligrosa. Las calles están sucias y las paredes son lienzos cubiertos de pintadas. Las bandas de atracadores asisten al nacimiento de los primeros lofts en los barrios industriales y las minorías étnicas se revuelven en los guettos.

El epígrafe del libro, Fac ut ardeat» (haz que arda), es una inscripción que un personaje del libro ha colocado irónicamente sobre su chimenea, y la frase entera dice «Fac ut ardeat cor meum», lo que significa «Haz que mi corazón arda».

Al poco tiempo de llegar a la ciudad, Reno se introducirá en el extravagante mundo del arte neoyorkino, entonces en plena ebullición. Conocerá a Ronnie, el hombre hecho a sí mismo que nunca dice la verdad, y a Sandro Varela, el artista italiano perteneciente a una familia poderosa y oscura a la que hace tiempo que ha dado la espalda. Los dos son artistas, los dos están consolidados y los dos son mejores amigos. Reno, cuya obsesión es la velocidad, intentará aprender lo máximo de ellos mientras prepara su proyecto artístico. Éste consiste en acudir con su motocicleta a las pruebas de velocidad que tienen lugar en los salares de Bonneville y en intentar captar la experiencia fotografiando las marcas de los neumáticos en la superficie salina.

La novela es una densa, intrincada y hermosa serie de relatos que se interrumpen los unos a los otros. Historias llenas de cortes en las que una narradora ingenua intenta comprender lo que sucede a su alrededor. Hay tres esferas que se entrecruzan constantemente: el Nueva York del apagón, la Italia de los Años de plomo (una época marcada por la inestabilidad política y la violencia) y la Italia de los futuristas y la I Guerra Mundial. Los tres son contextos en los que la insurrección es más que una posibilidad.

«Nosotros fuimos su pesadilla —dijo—. Ahora todo el mundo dice «venga, sed razonables». Nosotros nunca doramos la píldora a la gente con esa mierda de lo razonable. «Los que hacen imposible la revolución pacífica hacen inevitable la revolución violenta», dijo el puto John F. Kennedy. Un payaso que no hizo una mierda, pero que llevaba razón en eso. Y otra cosa —recalcó Burdmoore— tenía una mujer estupenda».

John Conn

De la estructura del libro se deducen conexiones entre los cambios que estaba viviendo Nueva York al final de los años setenta —construcción del World Trade Center, cierre de fábricas, desaparición del suelo industrial; una dinámica que se extendería primero por el resto del país y después por todo el mundo occidental—, y la explosión de violencia que tuvo lugar en Italia en aquella época, con el secuestro y asesinato del expresidente democristiano Aldo Moro como máximo exponente.

Entre sus páginas hay amor, sexo, secretos, traiciones, mentiras y motos; siempre a toda velocidad, siempre a punto de arder. En ellas asistimos a los intentos, de una abigarrada galería de personajes, de poner el mundo patas arriba. Algunos de ellos son trasuntos de personas reales como F. T. Marinetti. Aunque la Historia, más que un telón de fondo o un escenario, es un personaje más del libro, no sabemos qué de lo que se nos cuenta es invención o no. Los hechos reales se mezclan sin pudor con otros totalmente ficticios. Y es que la novela es también, en cierto sentido, una reivindicación del papel de la ficción:

«¿Por qué te inventas esas cosas? —Pregunté, echando un vistazo a la lista de títulos—. ¿Por qué inventas y dices tantas mentiras?

[..]

Para demostrarte que la verdad no tiene utilidad alguna —respondió».

Los lanzallamas. Porque el fuego está muy presente a lo largo de la narración: el fuego como metáfora de la transformación y el cambio, pero también de la destrucción, el caos y los efectos imprevisibles que conlleva toda insurrección. Y, claro, de las emociones. Todos los personajes que aparecen son en sí mismos lanzallamas y todo el que se les acerca corre el peligro de carbonizarse.

El epígrafe del libro, Fac ut ardeat» (haz que arda), es una inscripción que un personaje del libro ha colocado irónicamente sobre su chimenea. Se trata de una cita sacada de un himno del siglo XIII, Stabat Mater, y la frase entera dice «Fac ut ardeat cor meum», lo que significa «Haz que mi corazón arda».

Pues que arda.