Buscando permanentemente nuevos estímulos, acabé sustituyendo su ausencia por la falta absoluta de sentimientos, a los cuales había atribuido, equivocadamente también (para variar), la categoría de felicidad.

Saltando violentamente de remedios a corto plazo a remedios con grandes pero fracasadas perspectivas de convertirse en soluciones, terminé por caer en esta eterna pero discontinua frustración, solo interrumpida de vez en cuando por palmaditas de adrenalina en la espalda y noches interminables que mueren en amaneceres cabizbajos. Noches de éxtasis que conducen a días tristes y desayunos agrios en mesas desconocidas, siempre en la habitación equivocada. Bien pensado, algunos clichés cobran sentido cuando se les da la oportunidad. No son suficientes para vivir de ellos, pero de aperitivo entre experiencia semitranscendental, bocadillo de mortadela y clase de política y posmodernismo, ayudan a digerir y simplificar catabólicamente contenidos algo más complejos.

Nada más salir de clase, habiendo tenido un intenso diálogo con el indescifrable y a veces desesperante Derrida (reencarnado en el sudoroso y contrahecho cuerpo de mi profesor de Antropología), regresé a casa atravesando los canales, saltando por encima de lo que parecieron unas cien bicicletas y, calculo, el doble de turistas. Mientras giraba la última esquina, cogiendo la calle que había sido testigo de mis últimos pasos hacia casa en tantos otros días, me pregunté qué estaba haciendo con mi vida en ese lugar lluvioso. Esta pregunta parece llegar puntualmente cada miércoles entre las 15:00 h. y las 16:45 h., y, como todos los demás miércoles, me ha llevado a la misma conclusión, complicada y abierta, que da demasiado peso a mañana y decide darle espacio a hoy.

Tras este fracaso existencial semanal, llegué a casa, donde el azar y mi propia dejadez me otorgaron la magnífica oportunidad de sorprender a los ratones que han okupado el baño de mi piso mientras tenían su primera junta de vecinos. Entiendo que, como resultado de los esfuerzos de la ciudad en la que vivo de mover a los okupas (o cualquier tipo de actividad que no implique un beneficio económico inmediato) a la periferia, estos seres no han tenido más remedio que llegar hasta mi calle.

Siendo consciente de mi teórica superioridad sobre los ratones, sentí sobre mis hombros la presión de llevar la iniciativa de la conversación. Supuse, con relativa confianza, que habían sido trasladados hacia áreas donde no estorbaran en la construcción de hoteles de cinco estrellas, asadores argentinos y otros tantos proyectos innecesarios. Sintiéndome ya el indiscutible líder intelectual del grupo, me atreví a afirmar que «los hoteles son edificios hechos para satisfacer las ilusorias necesidades de los dueños de aquellas molestas máquinas siempre ligadas a palos de selfie». Necesidades propias de aquellos que pasan un tiempo corto e insignificante en cada lugar, con el único objetivo de demostrar que estuvieron allí. El más hablador de ellos (o eso deduje), estaba claramente de acuerdo, y así lo hizo saber asintiendo con la cabeza; debo reconocer que nunca pensé que me sentiría tan orgulloso de conseguir la aprobación de un ratón.

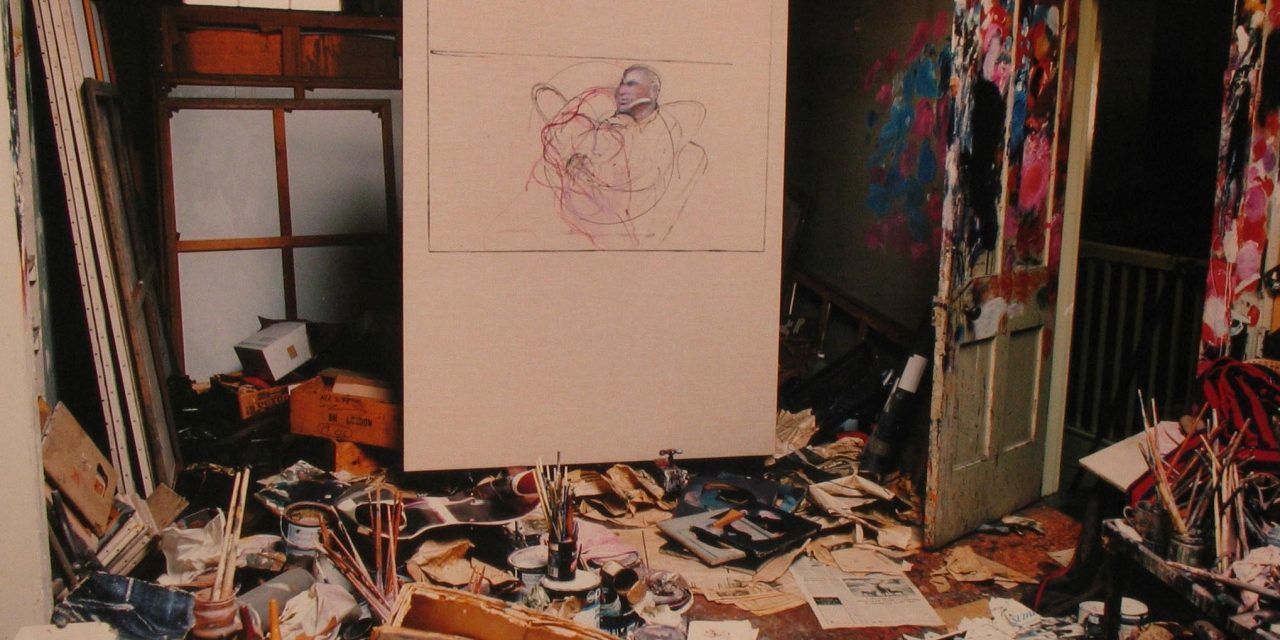

‘Perspectiva con puerta abierta’, 1923. Paul Klee.

Mis nuevos vecinos añadieron que la subida de los precios de los alquileres les iba empujando gradualmente hacia las afueras. Curiosamente, decían, el éxodo se produjo de manera paralela a la apertura de bares y pop-up stores, frecuentados por jóvenes barbudos con ropa vintage, en las mismas calles en las que nacieron y crecieron, tras lo cual miré disimuladamente la ropa que llevaba y di paso elegantemente a un silencio incómodo. Afortunadamente, el silencio se vio interrumpido cuando las peludas criaturas grisáceas me comunicaron en perfecto holandés (sufrir el sonido de este idioma es el precio que uno debe de pagar por ser un insignificante estudiante en Ámsterdam, ciudad que amo profundamente, y cuyas calles espero saber pronunciar un día) que pretenden hacer una oferta de alquiler por la parte de la casa que desean utilizar. A esta extravagante propuesta, los ratones añadieron, de manera muy educada, que prometían no causar ningún tipo de inconvenientes, y que controlarían su intrínseco deseo de roer mis cosas. Ante la imperiosa necesidad de estos pequeños individuos, no me ha quedado más remedio que aceptar. He de reconocer que decir No nunca se encontró entre mi corta lista de talentos, pero dadas las dificultades e incluso retos higiénicos que supone casi inevitablemente para un hombre de 22 años el vivir solo, alquilarles parte de mi habitación a cambio de algo de compañía no parecía del todo una mala opción.

Como eran (y siguen siendo) ratones muy holandeses (no me gusta repetirme, pero considero importante que fuesen tan de allí), han cenado alrededor de las 6 p.m, y, tras una breve conversación (el concepto de sobremesa es muy español y a ciertos norteños se les atragantan las palabras ya acabando el café), se han acostado. Tratando de asimilar este encuentro, me fui dando cuenta de que estaba otra vez solo, en uno de esos incómodos ratos muertos conocidos como «tiempo libre», en los que suelo pensar algo, casi siempre demasiado.

Boca arriba como el bicho de Kafka paralizado por la acumulación de pensamientos, comencé a deconstruirme (o a intentar entender qué era la deconstrucción). Intenté, como cada noche, extraer de mis días algo que construya un mañana significante. Busqué entre la almohada y la sábana bajera una fácil pero inspiradora respuesta que respondiese a los problemas que me crecían debajo de la piel. Intenté, por última vez, entender la incuestionable importancia de descolonizar la educación, pero este pensamiento se desvió rápidamente al campo de mis dudas diarias: me pregunté si alguna vez me sentiría en casa en ese aburrido y rígido campo que llaman Ciencia (a veces por las mañanas me miro al espejo y me veo sonrisa más bien de abogado o acróbata). A veces me invaden las ganas de vivir las vidas de otros, y la mía nunca parece suficiente para escribir una historia. A veces me pregunto si en realidad la mía es realmente mía.

No sabría, y seguramente tampoco querría explicar por qué, pero un pensamiento de color amarillo trajo a mi cabeza la desagradable imagen de Geert Wilders, hermano perdido holandés de Donald Trump. Traté de desestimar su pelo rubio ante la inminente posibilidad de pesadilla que conllevaba continuar por ese sendero. Sin embargo, no pude evitar preguntarme si a este curioso personaje de pelo oxigenado le gustaría comer kebab, si utilizaría cualquier tipo de servicio que no fuese estrictamente holandés o si le gustaría el chocolate fabricado en Colombia o el café de Marruecos (me parecía imposible que un hombre como él se alimentase exclusivamente a base de suikerbrood y beenham).

Justo después me acordé de que el origen de esta enigmática criatura de rasgos anfibios se encuentra en Indonesia y no pude evitar reírme con cierto sentimiento de culpa. Concluí, puede que de manera acertada, que quizás sea precisamente su revanchismo poscolonial y su complejo por no encajar con su propia definición de Dutchness lo que le llevan a ser abiertamente anti-prácticamente-todo-excepto-él. Pensándolo bien, esto es algo parecido a lo que sentimos los que no conseguimos ser totalmente del sitio en el que vivimos; como los ratones, o como yo. Por un momento me sentí identificado con él, pero nunca reconoceré esto en público.

Poco a poco, las conexiones sinápticas que me habían llevado a estas intrascendentes conclusiones se fueron apagando, y me caí de lleno en un sueño del que no me acordaré. Nunca me acuerdo.

Una versión en inglés de este artículo fue publicado por nuestros amigos de Are We Europe.

Read this article in English at Are We Europe.