Se tiende a hablar demasiado del cuadro, del artista y del espectador, olvidando que lo que realmente importa en el arte es la experiencia que se nos ofrece: el viaje. En realidad, lo que nos impulsa a primar la importancia de los agentes frente a la del proceso es una debilidad intrínseca a la condición humana: la resistencia a reconocernos fugaces, antes procesos que entidades, seres transitorios, desalmados. Es la resistencia a entender que tan fugaz es el sueño para nosotros como nosotros para el sueño. La experiencia estética es un viaje especial, la fuerza que alcanza la virtualidad en él es tal que nos hace lúcidos por un momento, olvidándonos de nosotros mismos y sumiéndonos por completo en la vivencia que normalmente insistimos en elidir.

Entre miradas, Germán Huici

Lo admito, a mí también me cuesta ir a museos. Un contacto tan intenso con el arte exige estar en forma intelectual, un cierto descanso y un tiempo vacío de preocupaciones, requisitos que coinciden en muy pocas ocasiones. Creo que la soledad también es un factor importante, pero ahí cada uno tiene sus gustos: observar exige una dosis importante de silencio y de concentración donde las palabras muchas veces manchan la sensación, aunque las imágenes han sido siempre el primer motor para el relato.

Un museo vive una constante dicotomía entre la colección y la lectura de su público, como exponía el artículo que Helena Grande publicó aquí hace unas semanas. Sin embargo, esta vez quiero acercarme a estas instituciones a raíz de National Gallery, el último documental de Frederick Wiseman, un paseo de tres horas por las galerías del museo londinense y que durante estos días podemos disfrutar en los cines Renoir. Entre las paredes enteladas del icónico edificio de Trafalgar Square conviven cuadros de todos los grandes maestros de Occidente, los cuales convierten a este museo en una institución que, como cualquier otro gran museo, mantiene una imagen y una fama establecida en la sociedad. Sin embargo, la singularidad de esta película es que Wiseman, de 85 años y con una larga lista de fundamentales documentales a sus espaldas, da un paso atrás y deja que el espacio y su gente guíen la historia permitiendo que sea la observación y no el relato quien lleve la voz cantante a lo largo de las tres horas de metraje. Como apuntaba Andrea Morán en su fascinante artículo sobre la película, «en National Gallery la edición es casi invisible, recorriendo sin intervenir las salas de este museo por el día y por la noche».

Todo museo, como cualquier institución cultural, vive forzado a salir de su eternidad artística para convertirse en una máquina económica

Esta revolución en el acto de mirar al arte guía los movimientos de la cámara por el laberíntico museo: Wiseman observa frontalmente los retratos que cubren decenas de galerías alternándolos con las caras desarmadas del público, gente de todas las edades que se enfrenta a esas miradas de la historia, llenas de ironía, miedo y poder, que han vencido a la férrea dictadura del tiempo. La película observa por igual a la pintura, su naturaleza, sus historias y restauraciones como al que observa, pinta, toca o escucha condensaciones de pigmentos.

Todo museo, como cualquier institución cultural, vive forzado a salir de su eternidad artística para convertirse en una máquina económica, en una empresa obligada a cumplir unos determinados objetivos económicos y de impacto público. Los grandes fastos inaugurales conforman las principales noticias de las pinacotecas así como el éxito de una muestra se mide por el tiempo de espera de los visitantes más que por la calidad de la selección o la innovación del discurso expositivo. Lo que atrae es, de nuevo, el espectáculo. Aunque los museos ingleses sean un referente en la búsqueda de nuevos públicos y en las estrategias comunicativas —¿en qué otro museo del mundo puedes encontrar a alguien como Marc Sands quien, antes de director de medios y audiencias, fuera un alto cargo de un periódico como The Guardian?— han conseguido mantener un status social basado en su política de entrada libre: los ingresos provienen de donaciones, programas de fidelización y ayuda estatal, por lo que la búsqueda de ingresos está más centrada en la venta de su imagen.

En las reuniones de dirección que Wiseman documenta vemos cómo este equilibrio entre los presupuestos y lo que el museo quiere contar pasa para algunos por salir más minutos en televisión como línea de meta de la maratón londinense: el impacto se mide por minutos, no por el valor de lo que ahí dentro se hace. Hoy para cualquier ciudad europea un museo es un icono, una máquina que empuja a la gente a «acudir en masa a ver arte cuando va de viaje en verano […], pero que desprecia los museos de su propia ciudad en invierno cuando se puede entrar con comodidad»[1].

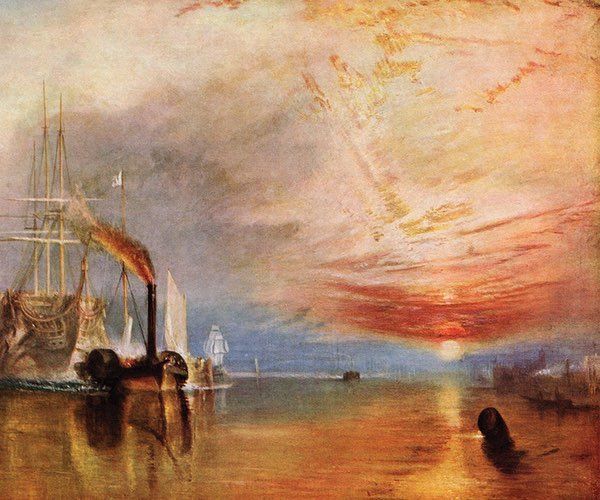

Pero lo que hace Wiseman es un panegírico a la otra cara de los museos, a su faceta más viva, a lo que implica como depósito de símbolos. En una pinacoteca descansan trozos de la historia que relatan tantas historias como las acumuladas en sus capas de barnices: vemos a guías asombrar a públicos de todas las edades, escuchamos al director de restauración hablar con delicadeza de la historia de cada pincelada. National Gallery nos hace recordar que el arte es un ritual con el que observar el pasado y descubrir sentimientos, seducciones y miradas vivas a través de la historia, langostas que siguen frescas desde el siglo XVII. La mirada, la observación del público, busca desentrañar lo inefable, encontrar qué cuenta un cuadro, por qué nos fascina el instante que retrata y el porqué de su origen, dejando que sea el misterio y la fascinación por la imagen la que provoca miradas absortas.

Bajo la mirada de Wiseman vivimos el museo como un refugio, un espacio donde la desnudez no llama al pudor sino a la belleza desafiante

Pero en National Gallery también entran en juego otros sentidos: el tacto es un impulso ante las pinturas, observamos la densidad de los pigmentos y disfrutamos del trabajo manual, de la delicadeza y el tiempo sostenido que dedican los restauradores y los ebanistas a recuperar luces o a crear ondas en el ébano. Ahora que las máquinas pueden hacerlo todo por nosotros, ver trabajar a manos que se enfrentan a la representación del desnudo o herramientas que se hunden en las vetas de la madera transmite una extraña belleza que nos recuerda el papel ritual del trabajo manual. También el tacto es el método de interpretación de Pisarro para un grupo de invidentes quienes, con las palabras de la educadora y una copia táctil del cuadro a partir de sus diferentes densidades, consiguen vislumbrar la lluvia, el brillo de las luces de gas y el gentío de una noche parisina del XIX.

Bajo la mirada de Wiseman vivimos el museo como un refugio, un espacio donde la desnudez no llama al pudor sino a la belleza desafiante. Ante los cuadros podemos ser vulnerables, dejamos que nuestros cuerpos sean presa del arrobo visual que provocan los colores y las sombras. Los estudios de dibujo, con modelos desnudos, no se viven como algo incómodo, sino como un espacio para reencontrase con las formas humanas, con la suavidad de sus ángulos. Ninguna de las mujeres retratadas se avergüenza de sus carnes, incluso Diana descubierta por Acteón le mira iracunda y desafiante. En un museo la piel es apolínea, es el triunfo de la evocación, de la poesía inefable que amenaza el horizonte.

National Gallery observa este microcosmos de vidas, ensalza la labor de los trabajadores del museo y recupera el sentido último de las pinacotecas: hacernos parar, olvidar la velocidad con la que pasan las imágenes en nuestras vidas y obligarnos a observar la sangre y la oscuridad en las aguas de Turner, como si nos enfrentáramos al último atardecer de un mundo eterno.

[1] Huici, Germán (2012): Entre miradas, Barcelona, Elba, p. 15.